② 表示技術

| ニキシー管 | Anita MK8 (Bell Punch) (1962) |

| 光点式表示 | キヤノーラ130(キヤノン) (1964) |

| ブラウン管(CRT) | Friden 130 (Friden) (1964) |

| 蛍光表示管(VFD) | CS-16A(シャープ) (1967) |

| 発光ダイオード(LED) | LE-120A(ビジコン) (1971) |

| 液晶表示(LCD) | コレステリック(DSM)液晶 | EL-805(シャープ) (1973) |

| ツイストネマティック(TN)液晶 | CL-811(カシオ) (1975) |

| ドットマトリックス表示 | EL-8160(シャープ) (1979) |

| NatuFace | ND-1000 |

⇒ 数字表示技術の発展

⇒ 最初の液晶電卓 |

|

ニキシー管

1956年に米国バローズ社が開発、商品化した表示素子。ガラス管内に封入されているネオンガスなどのグロー放電現象により発光表示する。

1960年代初頭から1970年代初頭にかけ、電子式卓上計算機をはじめ計測機器などの表示素子には、ほとんどこのニキシー管が使われていた。 |

|

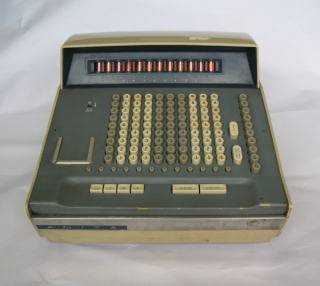

| Anita MK8 (Bell Punch)

1962年に英国の Bell Punch社が発売した世界で最初の電卓。

同社は1956年から電卓の開発に取組み、1961年ロンドンで開催されたビジネスショーにおいて、Anita MK Ⅶ、MK 8を発表し、1962年に入ってから受注を開始した。(MK Ⅶ、MK 8は、販売先ごとに分けられたもので、ドイツ、オランダ、ベルギーなど大陸向けがMk Ⅶ、その他の地域がMk 8として販売された)。

この電卓は機械式計算機の歯車を真空管に置き換えたもので、キーボードは各桁について1から9のボタンの付いたフルキーボード方式を採用していた(フルキーボード方式は次のMK9まで用いられた)。

|

|

|

|

光点式表示

厚さ約1mmのアクリル板に側面から光線を入射すると、数字や記号がドット状に特殊精密加工された部分が浮き出て表示される。

放電管に比べ寿命が長く、明るく、むらがない。

カメラメーカーであるキヤノンが採用した表示方式。 |

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵 | Canola 130 (キヤノン)

キャノーラ 130 は1964年5月東京晴海で開かれた第28回東京ビジネスショウで発表され、10月20日に発売された日本で最初の電卓の一つ。テンキー方式で最初の電卓。

トランジスター600個、ダイオードは1600個を使用し、演算桁は1兆まで計算できるよう13桁に設定されていた。

発売当時の価格は 395,000円(北海道価格415,000円)で4か月月前に発売されたCS-10Aより140,000円安かった(1965年10月には360,000円に値下げされた)。

Canola 130には以下のような特徴があった。

①誰にでも操作できるテンキー式を採用、

②ニキシー管に代えて新しいディスプレイ装置である光点式表示を採用、

③事務机にのる大きさとした。

当時としては非常に先進的なマシンであった。

|

| |

|

|

ブラウン管(CRT)

数値表示にブラウン管を採用したもの。米国フリーデン社が採用。

|

|

Phote | 130 (Friden)

1964年に米国 Friden 社が発売した世界で最初の電卓の一つ。

|

|

|

|

蛍光表示管

1967年に伊勢電子工業が開発した。

真空ガラス管にフィラメント、コントロール・グリッド、スクリーン・グリッド、陽極プレートが配置された三極真空管。

ニキシー管と比べ同一平面上に表示されるため広視覚で、緑色発光であるため見やすく、目の疲労が少ない。

電卓に広く採用され1971年1月には、生産量がニキシー管を超えた。 |

|

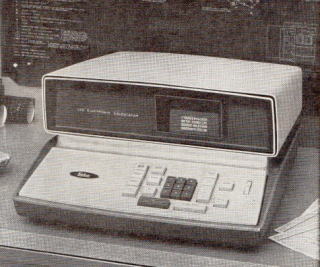

| Compet 16 (CS-16A) (シャープ)

1967年12月に発売されたMOS型ICを使った世界初のオールIC電卓。

また、蛍光表示管を搭載した最初の電卓。

ICにはバイポーラICとMOS・ICがあるが、当時主流を成していたのは大型コンピュータに使われていたバイポーラICであった。MOS・ICは、当時開発されてまもない新しい技術で不安定な要素があり演算スピードもバイポーラICに劣ったが、大規模集積化に適し、しかも消費電力が小さいという魅力があった。

CS-16Aは世界で最初にMOS型ICが使われた。CS-16Aは、MOS型ICを使うことで3494個必要とされた回路部品をわずか56個のMOS型ICに置き換えることに成功した(60分の1)。この結果、部品点数のみならず容積を抑えるとともに、価格は23万円まで低下させることに成功した。

2005年にCS-10A、QT-8D及びEL-805とともに世界的な電気・電子学会であるIEEEより、権威ある「IEEE マイルストーン」に認定された。

電卓の発達史上最も重要な電卓の一つである。

294(W)×117(H)×317(D)mm。4.0kg。

230,000円。

|

| |

|

|

発光ダイオード(LED)

1962年にイリノイ大学のNick Holonyak Jr.氏によって開発され、主に携帯型電卓に用いられた。

安価で消費電力が少なく、高輝度、高信頼性であったことから低価格電卓によく使われた。 |

|

| Busicom LE-120A (ビジコン)

モステック社とビジコン社が共同開発した世界で最初のワンチップ電卓用チップ MK6010 を搭載した世界で最初のポケットサイズ電卓である。

ビジコン社は電卓のポケットサイズ化を実現するためワンチップLSIの開発が不可欠と考え、当時14人のベンチャー企業であるモステック社と共同で研究開発を行った。当時モステック社は小さいながらもイオン注入法という最新技術を採用し大きな成果をあげていた。ビジコン社は、演算ロジック部分の開発を担当し、当時既にヒット商品となっていた「ビジコン120」という計算機のロジックをもとに開発を行った。こうしてできた演算ロジックの回路のワンチップ化をモステック社が担当した。

電源 単三4本。 サイズ 64mm(W)×123mm(D)×22mm(H)。価格 89,800円。 |

| |

|

|

コレステリック(DSM)液晶

最初に液晶を搭載した電卓はBusicom LC-120 で1971年のビジネス・ショウに出品され、価格は70万円だった。ただ同機は価格がが高かったのと、当時の液晶の安定性が十分でなかったことから、実際には販売されなかった。

世界で最初に販売されたのは1972年である。この年米国Lloyd's 社から Accumatic 100、 Sears 社から C1という液晶電卓がが発売された。ただこれらは、従来の蛍光管式電卓のディスプレイ部が液晶に置き代えられただけのものであった。このため電卓の大きさも弁当箱ほどあり、かつ可動させるためには、単1電池4本若しくはACアダプターを必要とするなど液晶電卓としてのメリットはほとんどなかった。

こうした中、液晶電卓の時代を切り開いたのがシャープである。シャープは小型で長時間使用可能な電卓の開発に取り組んでいたが、そのためには表示装置の消費電力を大幅に減らす必要があった。このためシャープは表示部に電力消費量が少ない液晶を使うとともに電力消費量の大きい演算部などについても徹底した省電力化を図り、さらに、1枚の強化ガラス板上に、演算部、表示部、駆動部、キー接点などを一体化したCOS(Calculator -on-Substrate)化を図ることにより乾電池の消耗を従来の 187分の1 にすることに成功した。これにより、単三乾電池一本で100時間使用することが可能になった。こうした電卓全体の省電力化を図ることで液晶の電卓への活用のメリットが生まれその後の電卓開発の大きな流れを作り出すことに成功した。 |

|

| |

|

ツイストネマティック(TN)液晶

コレステリック(DSM)液晶は、電気を通すと液晶分子が散乱して白濁し数字を表示するが、表示の反応が遅いのが難点であった。

これに対しツイストネマティック液晶(TN方式)は、何もしない場合は乱れている分子が、電圧がかかると縦に整列する性質の液晶を利用したものである。この方式は反応が早く、その後多くの小型電卓に搭載され表示装置の主流となった。 |

|

| Pocket-LC (CL-811) (カシオ)

1975年に発売された手帳サイズ電卓。

ツイストネマティック液晶(TN方式)を採用した電卓。

63.5(W)×105(D)×12(H)mm。74.4g。

ボタン電池2個で約80時間使用可能。

7,900円。

|

|

|

|

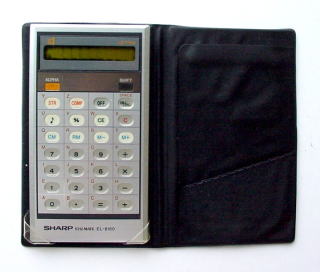

ドットマトリックス表示

1979年に開発、発売された。

従来のモザイク型の数字表示でできなかった文字、計算式表示が可能となった。 |

|

| EL-8160 (シャープ)

1979年に発売された。

ドットマトリックス表示技術を最初に採用した世界で最初の文字電卓。

|

|

|

|