ビジコン デスクトップ電卓

|

1957年(株)昌和商店と日本計算器(株)から計算機部門が独立して設立された日本計算器販売(株)(後のビジコン(株))は、国産手動式計算機、外国製電動計算機のほか三菱電機のメルコム・コンピュータを販売していたことから世界の動きに敏感で電子式計算機への移行を考えていた。このため、英国のサムロック・コンプトメーター社が世界で最初に製作した電卓、アニタ・マーク8の輸入を行うとともに、大井電気がパラメトロン計算機アレフゼロ101を発売するとその販売を買ってでたりした。

同社はリレー計算機の開発にもチャレンジしたがカシオに先を越され発売にこぎつけることができなかった。

同社は電卓分野には非常に早い時期に進出し、最初の電卓ユニコン160を、シャープが日本で最初のオールトランジスタ電卓を発売した翌年、1965年5月に発売した。しかしユニコン160は価格が55万円と高く、競争力はなかった。

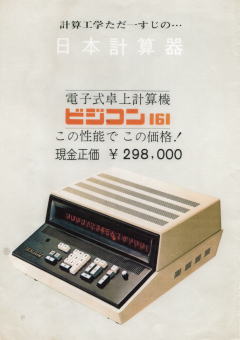

翌年ビジコンは日本で最初に電卓に超小型コアメモリーを採用することで、価格が30万を切るビジコン161を発売しセンセーションを巻き起こす。

|

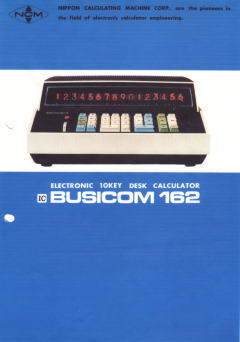

<カタログ>

|

|

|

日本経済新聞 1969.6.10.

|

|

1965

|

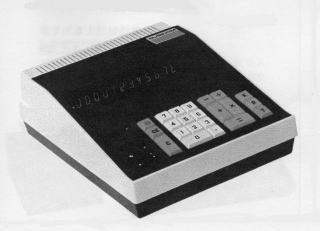

Unicon 160

|

|

Bビジコン社初の電子式卓上計算機。16桁。

|

|

1966

|

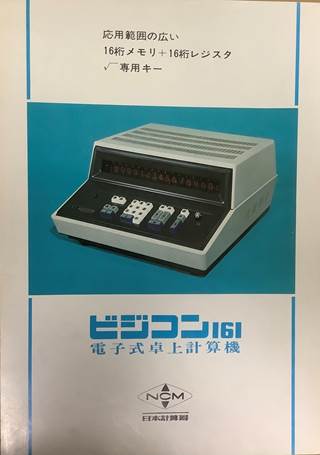

Busicom 161

|

\298,000

|

16桁1メモリー。ソリッドステート(トランジスタ・ダイオード)方式電卓。

256ビットコア・メモリー(三菱電機)を使用し、16桁演算機能、16桁記憶機能を備え、業界を驚かせる30万円を切る価格で発売。

|

|

1967

|

Busicom 162

|

\298,000

|

16桁・2メモリ・開平機能付。

三菱電機のコア・メモリー、シグネティクス社のICを採用したオールIC電卓

|

|

Busicom 141

|

\238,000

|

オールIC。

14桁普及型でフェアチャイルド社のICを採用

|

|

Busicom 202

|

\360,000

|

米国ワイル社との技術提携。

|

|

1968

|

Busicom 162C

|

\260,000

|

スペックは162と同じだが開平計算はできない。

|

|

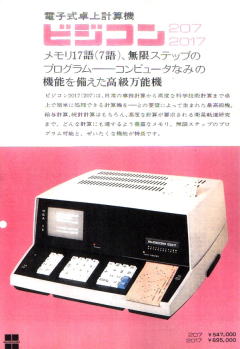

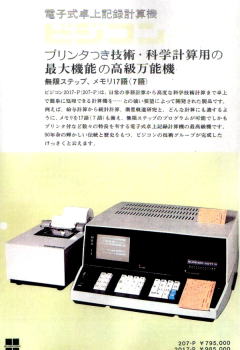

Busicom 207

|

\547,000

|

20桁7メモリ。

|

|

1969

|

Busicom 141-DA

|

\238,000

|

14桁。

|

|

Busicom 120-DA

|

\138,000

|

12桁ポータブルサイズ。MOS

MSIを搭載した普及機。持ち運び用の取っ手が手前についている。

|

|

Busicom 161-PA

|

\358,000

|

|

|

Busicom 162-C

|

\260,000

|

|

|

Busicom 162-P

|

|

事務、科学技術用、16桁、プリンタ付、MOS LSI、バイポーラMSI搭載。

|

|

Busicom 162-PDA

|

\398,000

|

|

|

1970

|

Busicom 120-DB

|

\128,000

|

12桁ポータブルサイズ。持ち運び用の取っ手が手前についている。

|

|

Busicom 120-DM

|

\116,000

|

12桁。

|

|

Busicom 121-DA

|

|

12桁。

|

|

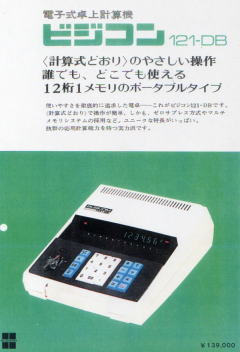

Busicom 121-DB

|

\139,000

|

120-DBに1メモリが加わったもの。12桁、1メモリ、ポータブル・タイプ。

|

|

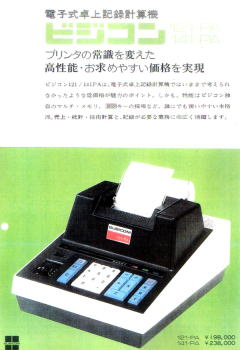

Busicom 121-PA

|

\198,000

|

12桁1メモリ。12桁、汎用プリンター搭載。

|

|

Busicom 141-DB

|

\168,000

|

14桁・1メモリ。

|

|

Busicom 141-PA

|

\238,000

|

14桁1メモリ。

|

|

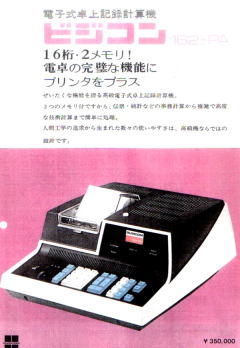

Busicom 162-PA

|

\350,000

|

16桁2メモリ。プリンター搭載。

|

|

Busicom 207-P

|

\795,000

|

|

|

Busicom 2017

|

\695,000

|

20桁17メモリ。

|

|

Busicom 2017-P

|

\985,000

|

2017にプリンタがついたもの。

|

|

1971

|

LE-120A

|

\89,800

|

|

|

エグゼック 120-DC

|

\39,800

|

12桁。乾電池式(単2電池4本またはACアダプタ使用。別売バッテリーカセットを使うと充電式になる)。ビジコン社がモステック社に依頼した世界初の電卓用ワンチップMOS-LSI(MK6010)を採用(世界最初のLSIワンチップマシン)。

|

|

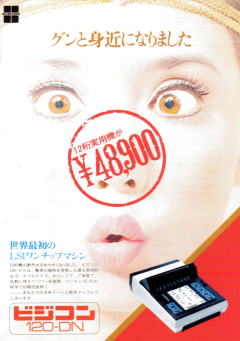

エグゼック 120-DN

|

\48,900

|

12桁。一人一台の実用コンパクトサイズ。

世界最初のLSIワンチップマシン。

|

|

エグゼック 121-DK

|

\69,800

|

1

|

|

Busicom 80-DA

|

\33,700

|

1人1台の計算機。8桁、テキサスインスツルメンツ社のワンチップLSI(TMS0105)を採用。

|

|

121-DC

|

\39,000

|

1

|

|

Busicom 141-DA

|

\238,000

|

|

|

1972

|

LE-80A

|

\58,000

|

|

|

LE-100A

|

|

|

|

LE-120S

|

\64,800

|

LE-120Aの姉妹機。12桁、ABS樹脂ケース採用。

|

|

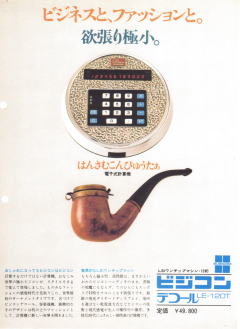

LE-120T 1972

|

\49,800

|

|

|

Busicom 60-DA

|

|

パーソナル・コンピュータ

|

|

Busicom 80-DB

|

|

第45回大阪ビジネスショーで発表発売。

|

|

Busicom 80-DC

|

|

8桁・3レジスタ式。ワンチップマシン。

|

|

Busicom 100-DA

|

|

10桁・3レジスタ式。ワンチップマシン。

|

|

Busicom 121-DK

|

\69,800

|

12桁・1メモリ・3レジスタ式。

MOS・LSIを2個搭載。

|

|

Busicom 121-DL

|

|

12桁・1メモリ・3レジスタ式と121PKと同じ性能ながら69,800円とロープライスを実現した。

MOS・LSIを2個搭載。

|

|

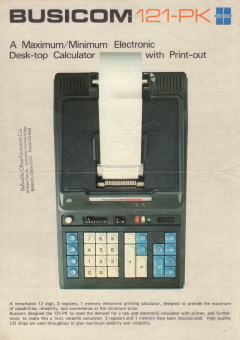

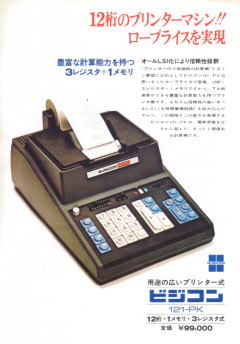

Busicom 121-PK

|

\99,000

|

141PFの廉価版。12桁・1メモリ・3レジスタ式。

|

|

Busicom 141-PF

|

\159,800

|

米国INTEL社と協同開発した世界で最初のマイクロコンピューター"MCS4"を使用した。

14桁・1メモリ・5レジスタ式。

|

|

Busicom 162-DE

|

|

ROM-LSIを採用した高級機。

|

|

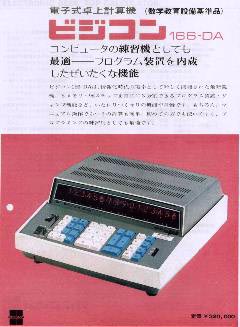

Busicom 166-DA

|

\320,000

|

プログラム内蔵16桁コンピュータ。

|

|

Busicom 166-DE

|

\108,000

|

|

|

Busicom 207

|

\547,000

|

|

|

Busicom 2017

|

\695,000

|

|

|

Busicom 207-P

|

\795,000

|

|

|

Busicom 2017-P

|

\985,000

|

|

|

1973

|

Busicom LE-80AS

|

|

|

|

Busicom 60-DB

|

|

|

|

|

|

Busicom 161

1966年7月発売された日本で最初の超小型コアメモリーを採用した電卓。

ビジコン社は当時コアメモリーの権威であった大阪大学基礎工学の桜井良文教授の指導をあおぎながら10進コアメモリーの研究を続け、提携関係にあったイタリアのモンティ・カティーニ・エジソンが開発したIMEという計算機の特許を購入することで161開発に成功した。

この結果、電卓の製造コストを大幅に削減することに成功し、当時40万円前後であった電卓の市場価格を298,000円まで低下させた。

ビジコン社はビジコン161発表に当たって、他社製品の性能と価格の比較表をもとに、「日本計算機ビジコン161の出現で、これまで電子式卓上計算機に15万円も余計にお払いになっていたことになります」という非常に挑発的な広告を掲載し話題となった。

161 は価格が一気に30万円を切ったことから爆発的に売れ、電卓は会社に一台から各課に一台の時代になった。161の発売をきっかけとして電卓の価格競争が切っておとされた。

|

|

|

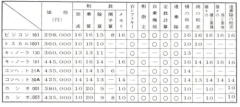

当時の電卓の価格と性能 - 当時いかに161が優れた性能価格比を達成していたかわかる。

日本経済新聞広告

1966年7月4日

|

|

|

|

|

|

|

Photo

|

Busicom 141

1967年11月に発売されたオールIC電卓Busicom 141。16桁1メモリの電卓。

写真の通り躯体はBusicom 161のものを使っている。ICはフェアチャイルド社が製作したものである。

当時のフェアチャイルド社の担当副社長がノイス博士であった。ノイス博士はその後LSI メモリを開発するためフェアチャイルド社をスピンアウトし、Intel社を設立した。

当時の価格は 238,000円。

ビジコン社はBusicom 141発売と合わせ、Busicom 202 及びBusicom 162 を発売した。202 は、ワイル社との提携によりディレイ・ライン(遅延線)を使った20桁2メモリ電卓。162 は、16桁2メモリの電卓であった。

|

|

|

|

|

|

|

|

Courtesy

of Mr.Kanji Yoshida

|

Busicom 162

161発売の翌年1967年11月に発売されたオールICの16桁電卓。電源を切っても消えない2つのメモリが付いている。

翌年1968年8月には開平計算付いていない 162-C も発売された。価格は162が298,000円、 162-C が260,000円。

大きさ、重さは両者ともに、333(W)×333(D)×143(H)mm。7kg。

日本経済新聞 1967.11.16.

|

<マニュアル>

|

|

[ Busicom162 の内部 ]

|

カバーをはずした状態。

|

内部には10枚の基盤が使われている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

基盤の拡大写真。

ハンダで三菱のマークを作っている。

|

ニキシー管

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1970年に発売された12桁ポータブルサイズ電卓。

持ち運び用の取っ手が手前についている。

258(W)×295(D)×108(H)mm。3kg。

当時の価格 138,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

120-DB

1970年発売された12桁卓上計算機。

同時に1メモリーが搭載された 121-DB が発売された。

当時の価格 138,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

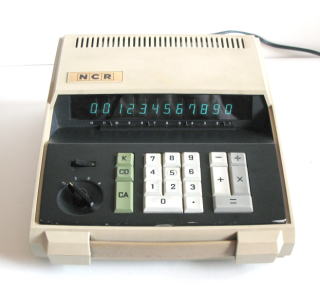

CLASS

18 (National Cash Register : NCR)

米国NCR社へのOEM。ベースは120-DA若しくは120-DBであり、1969年若しくは70年に発売されたものと考えられる。

NCR社はビジコン社の米国の提携先企業であり、ビジコン社の多くの電卓が同社へOEM供給された。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtesy : Mr.Ignacio

Sanchez

|

121-DB

120-DBに1メモリが加わったもの。12桁、1メモリ、ポータブル・タイプ。

1969年に発売された12桁ポータブルサイズ電卓。

MOS MSIを搭載した普及機。

持ち運び用の取っ手が手前についている。

258(W)×295(D)×108(H)mm。3kg。

当時の価格 139,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtesy : Mr.Ignacio

Sanchez

|

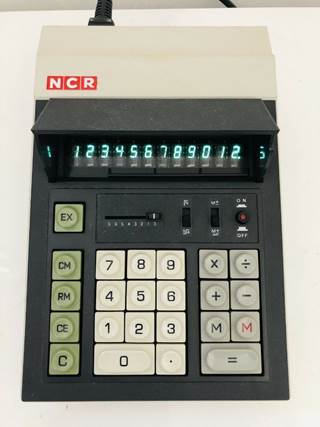

18-21 (National Cash Register : NCR) (121-DK)

121-DKのNCR社向けバージョン。リが加わったもの。12桁、1メモリ、ポータブル・タイプ。

1972年頃に発売された12桁ポータブルサイズ電卓。

MOS MSIを2個搭載。

162(W)×242(D)×58(H)mm。1.1kg。

当時の価格 69,800円。

|

|

|

|

|

|

|

|

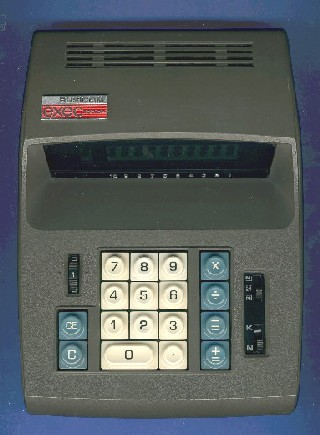

141-DB

|

|

|

|

|

|

|

|

141-DB

1970年発売された14桁卓上計算機。

238(W)×298(D)×101(H)mm。 4kg。

168,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

120-DN

1971年発売されたLE-120Aと同じモステック社の世界最初の電卓用LSIワンチップ MK6010 を搭載したワンチップ電卓。価格は48,900円だった。小数点は指定(0,2,3,4)自動小数点方式。本体には持ち運びのための取っ手がついている。また表示部のふたをあけるとスイッチが自動的にオンになる。

AC駆動。この外120-DNと同じスペックで電池駆動も可能な120-DCが発売された。

125(W)×200(D)×54(H)mm。1kg。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.T.Yoshida

|

120-DC

1971年12月に発売された、LE-120Aと同じモステック社の世界最初の電卓用LSIワンチップ MK6010 を搭載したワンチップマシン。電池駆動。この外120-DCと同じスペックでAC駆動の120-DNがある。価格は39,800円だった。

本体には持ち運びのための取っ手がついている。また表示部のふたをあけるとスイッチが自動的にオンになる。

小数点は指定(0,2,3,4)自動小数点方式。125(W)×209(D)×54(H)mm。1kg。AC電源利用時に必要なチャージャーおよびバッテリーカセットは別売でそれぞれ5,600円、3,400円)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80-DA

1971年に発売された。当時の価格は33,700円だった。

デザインは120-DNに似ているが、LSIにモステックではなく、TI社製CPU(TMS0105 7145を使用している。

200(D)×140(W)×50(H)mm。1kg。AC電源。

8桁電卓の価格競争

|

発表

|

会社

|

機種

|

価格

|

|

1971年6月

|

立石電機

|

オムロン800

|

49,800円

|

|

シチズン事務機

|

シチズンエイト

(オムロン800)

|

49,800円

|

|

9月

|

カシオ計算機

|

カシオ AS-8

|

38,700円

|

|

シルバービジネス

|

シルバーリード SE-60

(カシオ AS-8)

|

38,700円

|

|

11月

|

コクヨ

|

コクヨ電子ソロバン KC-80A

(シャープOEM)

|

36,900円

|

|

三洋電機

|

サコム80

|

39,500円

|

|

シチズン事務機

|

シチズンエイトD

|

45,800円

|

|

12月

|

東芝

|

トスカル0802

|

38,500円

|

|

ビジコン

|

ビジコン 80-DA

|

33,700円

|

|

立石電機

|

オムロン800D

|

44,800円

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ドイツへ輸出されたもの。

Photo courtesy : Mr.Frank Boehm

|

Busicom Junior120-DM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Precisa M-12 (Sanwa precisa)

三和プレシーザ社が発売した12桁デスクトップ電卓。

ビジコン社のOEM。

世界でワンチップLSI MOSTEC MK6010を搭載している。

|

|

|

|

|

|

|

|

Courtesy of Mr.Joerg Woerner

ドイツ Quelle社へのOEMバージョン

Photo

courtesy : Mr.Frank Boehm

|

100-DA

1973年ごろ発売された10桁、3レジスタ、定数機能付きLSIワンチップマシン。

169(W)×241(D)×68(H)mm。1.1kg。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80-DB

1972年に発売された8桁ワンチップマシン。

|

|

|

|

|

|

|

|

Owner:

Mr.Ignacio Sanchez

Photo

courtesy : Mr.HN

|

121-DL

12桁・1メモリ・3レジスタ式と121PKと同じ性能ながら69,800円とロープライスを実現した。

MOS・LSIを2個搭載。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

121-PA

1970年に発売された12桁電子式卓上記録計算機。

記録計算機では考えられなかった 198,000円という低価格を実現した。

250(W)×360(D)×185(H)mm。 8kg。

同時に14桁の 141-PA も 238,000円で発売された。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

162-PA

1970年に発売された16桁 2メモリ電子式卓上記録計算機。

390(W)×483(D)×190(H)mm。 15kg。

350,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

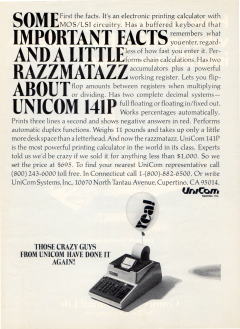

Unicom

141P:Busicom 141のOEMバージョン

|

141-PF

141-PFは1971年10月に発売された、世界で最初のマイクロプロセッサIntel 4004を搭載した電卓である。

当時いくつもの企業へ電卓のOEM製造を行っていたビジコン社は、OEMの相手先ごとに様々な電卓とそれに用いるICチップを作り変える必要があった。しかしこれにはたいへんな人手と時間を要し、ICチップメーカーも製造を引き受けたがらなかった。このためビジコン社は電卓の機能の変更について、ICチップの設計変更などハード面の対応ではなく、プログラムの変更というソフト面の変更で対応する方式をとることを考えた(これがいわゆる「ストアード・プログラミング方式」である)。このため同社は、当時新興のインテル社とこうした電卓を実現するために必要なLSI の設計製造契約を結び、同社が設計した論理回路をもたせ3名の社員をインテル社に派遣した。このチップの開発過程で世界で最初のマイクロ・プロセッサ4004は完成した。すなわち世界で最初のマイクロプロセッサは、米国インテル社とわが国のビジコン社の協同開発により完成したといっていいだろう。この4004を世界で初めて搭載した電卓が141PFである。1971年10月に発売され、当時の価格は159,800円であった。この電卓は、マイクロ・プロセッサを搭載しているため、ROMによるプログラムを追加するだけで新しい機能を追加することができた。また、電卓用としては比較的大容量のRAMが使用可能だったため、最高8ストロークのキーボード用入力バッファが設けられており、印字中でもキー入力ができるという当時としては先進的な機能も有していた。同機は米国NCR社にCLASS 18-36という名前でOEM輸出された。

歴史的に最も貴重な電卓の1つである。

|

Unicom 141P:1972年に$695で発売された。

|

|

|

|

当博物館のBusicom 141-PF が 2011年度 情報処理技術遺産 に認定されました。

情報処理技術遺産は、情報処理技術の発展の歴史を示す具体的事物資料であって、その時代において技術的波及効果の大きかったもの、日本あるいは世界の標準的な技術となったものなど技術史的成果・製品や生活, 文化, 経済, 社会に著しく貢献した情報処理技術・システムに対して認定される制度。

141-PFはマイクロプロセッサの嚆矢である Intel 4004 を開発するきっかけとなり、またマイクロプロセッサを初めて搭載した情報処理発達史上に極めて重要な資料であることが認められたものです。\(^o^)/

→情報処理学会ホームページ

|

|

|

|

|

国立科学博物館所蔵の141-PF

国立科学博物館に展示されている141-PF。

聞くところによるとある人が露天の骨董市で売られているのを見つけ博物館に寄贈したとのことである。

フタが紛失し基盤も手作業で作った形跡がみられる。

キーの配色は、米国NCR社にOEM輸出されたCLASS 18-36 と同じものである。

(資料の撮影に際しまして国立科学博物館の前島主任研究官に多大なご尽力をいただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。写真の掲載については科学博物館の許可を得ていますが、著作権の関係から本写真の複製を禁じます。)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アルミダイキャスト

手作業で作られている。

|

ロジック基盤

手前中央に4004が配置されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

Owner: Mr.Ignacio

Sanchez

|

Ignacio

Sanchez 氏所有の141-PF

|

|

|

|

Brochure of Busicom

141-PF

|

|

|

|

|

|

|

142-PG

141-PFの後継機。

メモリーを2つ持ち、ルート計算機能も搭載している。

内部には141-PFと同様、世界で最初のマイクロプロセッサIntel 4004を搭載している。

|

|

|

|

|

|

|

|

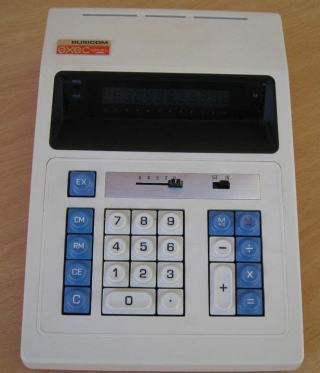

121-PK

1972年に発売された。141PFの廉価版。99,000円で販売された。12桁・1メモリ・3レジスタ式。オールLSI電卓。印字は黒、赤の2色。印字桁数16桁(数字12桁、小数点、符号、シンボル2桁)。

演算素子は、MOS-LSI 3個で、写真にあるMK6018

QP-3900 7223Aの他、MK6019 QP-3901 7223Aは確認した。しかし他ののもう一個はマシンをすべて分解してはいないので不明。

210(W)×335(D)×130(H)mm。5.6kg。シリアルNo.38VB141597。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

デコール(LE-120T)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

|

166-DA (Busicom)

1972年に発売されたプログラム電卓。

最初に計算式を憶えさせればあとの計算はデータ入力と"FWD"キーを押すだけのプログラムストアード方式を採用した。演算素子にはMOS LSIやDTL IC を採用し、オールIC化を実現した。16桁でメモリを6語備えている。

基本的なプログラム例としては

三角関数、逆三角関数、対数関数、指数関数、双曲線関数、高次根、階乗、複素数の計算、百分率計算、標準偏差

などが可能。

333(W)×333(D)×143(H)mm。 7kg。32万円。

|

|

|

|

|

|

|

Courtesy

of Mr. I Harada

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Busicom 2017

1972年に発売されたプログラム電卓。

メモリ17語、無限ステップのプログラムなどコンピュータなみの機能を備えた高級万能機。

同時にメモリ7語の Busicom 207 も発売された。

447(W)×482(D)×209(H)mm。 15kg。

695,000円(Busicom 207 は547,000円)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Busicom 2017P

Busicom 2017 にプリンタが付いたもの。

同時に Busicom 207 にプリンタが付いた Busicom 207P も発売された。

価格は、2017P が 985,000円、207P が 795,000円。

(電子科学では「計算機のみ695,000円」の記述がある。)

→電子科学1970年7月号記事

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Busicom 1600

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鋳鉄製小物入れ(日本計算機、日本計算機販売)

日本計算機株式会社の記念品。南部鉄器。フタをとると、灰皿や、小物入れになる。タバコなら2箱入る。

⇒Goods

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|