|

|

|

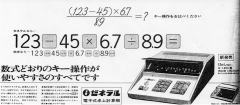

�^�C�K�[�v�Z��

�^�C�K�[�͋@�B���v�Z�@�Ŏs������[�h������Ђł���B�������A���{�v�Z�@���r�W�R���ЂƂ��ēd�앪��ϋɓI�ɓW�J�����̂ɔ�ׁA���Ђ͓d��ւ̈ڍs���x�ꂽ�B

�����́AANITA,�J�V�I�Ȃǂ������������d���̔������肵�����A���̌�͋Z�p�v�Z�p�ŗD�ꂽ���\�������H�ɁETI�EHP �Ȃǂ̓d���̔��������A�^�C�K�[�u�����h�ɂ��OEM ���������Ђ̔̔��ԁi���́j�Ŕ̔������肵���B

|

|

|

|

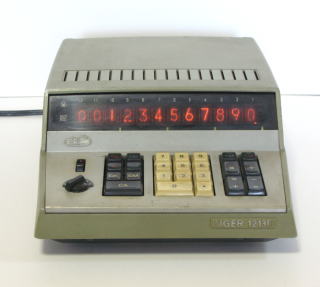

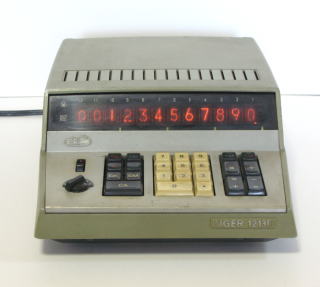

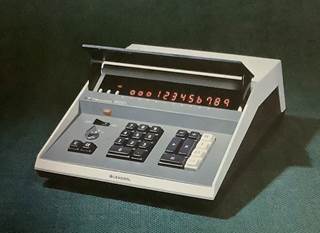

�^�C�K�[1213 (�^�C�K�[�v�Z��)

1970�N2�����������ꂽ�ŏ��̃^�C�K�[�u�����h�̓d��B

�����͓��ʍH�B

���ʍH�͎�Ƃ��ēd�b�������Ƃ��������A�����f�W�^���@�핪��ւ̎Q��������ɁA�����A�������������d�앪��ɂ����Đi�o�����B���Ђ͂قǂȂ��d�앪�삩��P�ނ��邱�ƂɂȂ邪�A�d�앪��œ����Z�p�͂ɂ����Ƃ�POS����ɎQ�����A�听�������߂��B

�����̉��i��137,000�~�B

�����͓��{�ʐM�H�Ɗ�����ЁB

���d�q�Ȋw1970�N7�����L��

|

���{�o�ϐV�� 1970.2.10.

|

|

|

|

|

|

|

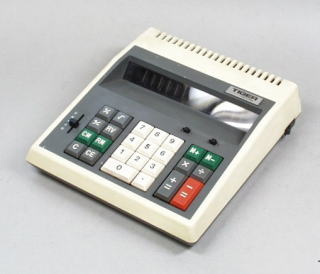

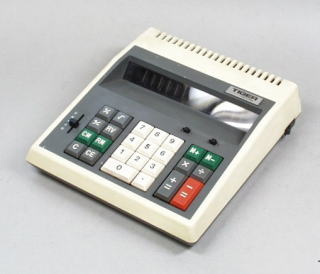

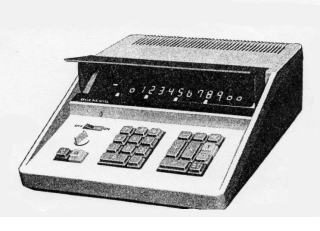

�^�C�K�[1213D (�^�C�K�[�v�Z��)

1970�N�Ƀ^�C�K�[���甭�����ꂽ�d��B���{�ʐM�H�Ɗ�����Ёi���ʍH�j�ɂ��OEM�d��B

1213D�Ə̂��A1213 �ƊO�`�E�@�\���قړ���B

SSI �̃��W�b�N�ɂ���H�\���A�������̂́i�����j�P�O�O�E�Q�O�OV �ؑւ����Ă���A�����A�o������ɓ���Ă������Ƃ��킩��j�B

W 245 x H 117 x D 342 �o 15�� Ƹ�������

1970�N11�������B

|

|

|

|

|

|

�j�@�H�[�V��

Photo courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

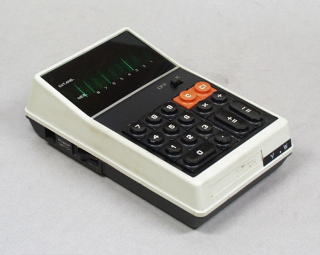

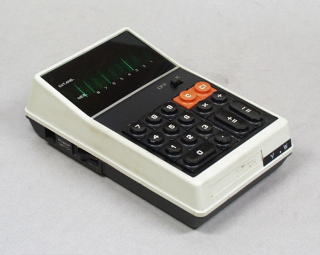

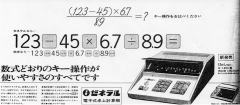

�^�C�K�[1213E (�^�C�K�[�v�Z��)

1971�N�ɔ������ꂽ�d��B���ʍH�����OEM �ōŌ�̌`���B

�@W 180 x H 74 x D 258 �o�B�O�H��

MA8149 �`8154�̂U���� ��� �ō\���A8��

�V������ �ԐF���d�ǁB

�̔��� �V������ �́u�O�v�\���� ���̐����Ɣ�ׂāu�ǂ݂ɂ����v�Ƃ̐������������Ƃ��甼���́uo�v�ɂ���悤�A�^�C�K�[����t����H����荞�݁A���������肵���B

1971�N�����B

�����̉��i��68,000�~�B

|

|

|

|

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

121RS

(�^�C�K�[�v�Z��)

DOS�p�\�R���̏��� ��p�ő����̒������[�J�[����|�����悤�ɁA���� ���{�Łu�l�������[�J�[�v�ƌ���ꂽ�H��ŁA1973(S43)�� �O�^ �P�Q�PR �Ƃ͕ʍH���OEM�������̂ł���B

�O�H�� �P���� M5867-21B �g�p�A10��

�u���X�����āAW 212 x H 67 x D 240 �o

|

|

|

|

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

DC-08

(�^�C�K�[�v�Z��)

�u���U�[�H�Ƃ����OEM�ɂ��ŏ��̋@��B�Z�F���������Ђ̂Ƃ�܂Ƃ߂��s�����B

TI �� �P���� TMS0105BNC �g�p�i���������̃��[�J�[�ō̗p�j�W������ iToron�i�ɐ��d�q�j8�ӒP��

|

|

|

|

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

DC-8S

(�^�C�K�[�v�Z��)

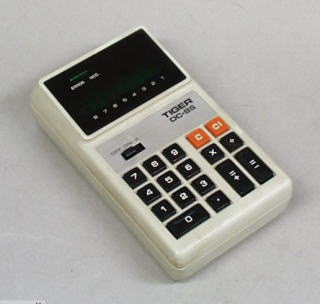

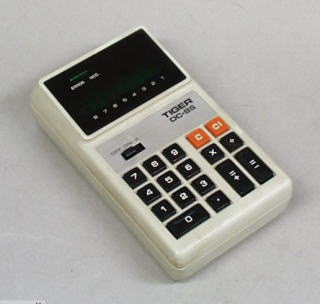

�^�C�K�[�v�Z�@���1973�N2���ɔ������ꂽ�|�P�b�g�d��B

DC-8SA�Ƃc�b�|�W�r�` �� �P�OX 5�d�r��p���A�j�b�J�h�[�d�d�r�i�P�OX 5 �߯��j��p�@�ɂȂ������́A�W�r�`�ƕ��s�̔����ꂽ�B

1973�N�B

32,500�~�B

|

|

|

|

|

|

|

DC-8SA

(�^�C�K�[�v�Z��)

1973�N2���ɔ������ꂽ�d��B������ DC-8S (32,500�~�j���������ꂽ�B

�Z�F�����̒���Ńu���U�[�Ђ��^�C�K�[�v�Z�@�ɂn�d�l�������ꂽ���́B

DC-8SA�́A�����Ƃ��Ă͐�[�I�ȃL�[�{�[�h�@�\�i��V���R���S���Ɣ�ڐG�U���j���̗p���Ă���A�P�R�d�r���T�{�g�p���B�����ɂ͓����Ɠ��Ő��̃`�b�v���g���Ă���B�����̉��i23,700�~�B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

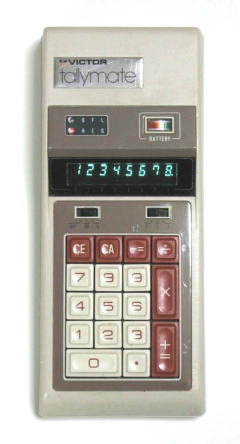

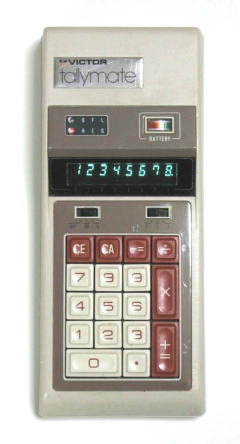

Tallymate (No.1) (Victor Comptomater)

�č��V�J�S�̂u�����������Ђ��甭�����ꂽ�d��B�M�a�f�B�W�^���Ђ�OEM�B

�e�L�T�X�C���X�c�������c�Ђ̃����`�b�vLSI �ATMS-1050���g�p���Ă���B

���{�ł�1971�N�A�č��ł�1973�N�ɔ������ꂽ�B

�����r�W�R���Ђ��琢�E���̃|�P�b�g�d��LE-120A����������b��ƂȂ������ALE-120A�͔��ɍ����������B

����ɑ��A�����N�ɔ������ꂽTallymate �͐}�̂����傫���������̂́ALE-120A �Ɠ��l���d�r���g���A���i��LE-120A �̔��z���������Ƃ���傫�Ȑl�C�����B

�P�R�d�r6�{�Ⴕ����AC�d���g�p�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Tallymate (No.2) (Victor Comptomater)

Tallymate (No.1) �̐F�Ⴂ�BVictor�Ђ̐F������p���Ă���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U-TAC

TC-8

Tallymate �Ǝ����`��̓d��B�ڍוs���B�d��̍���ɋL����Ă��� "Kobenica" �����[�J�[���ł��낤���B�d�r�{�b�N�X�̂ӂ��ɂ� "U-TAC MODEL: TC-8" �Ə�����Ă���B�������݂�ƁATallymate ���͂邩�ɕ��G�ȍ\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��� Tallymate ������������̂��̂Ƃ݂���BCPU �ɂ̓e�L�T�X�C���X�c�������g�Ђ̃`�b�v���p�����A�`�b�v�ɂ�"TMS0105BNC

7245" �ƋL����Ă���B

Tallymate �Ɠ��l���ɉ�������������������f�U�C���̓d��ł���B

|

|

|

|

|

|

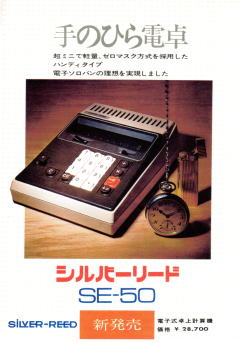

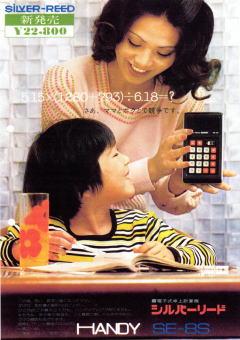

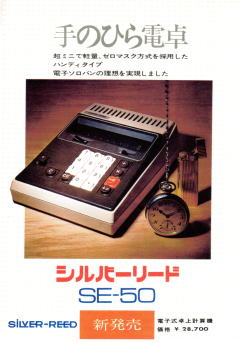

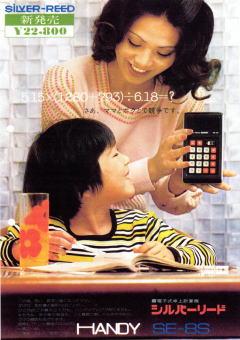

�V���o�[���H (Silver Reed)

1952�N�Ɂu�ۉz�ҕ��@�B������Ёv�Ƃ��Đݗ�����A1967�N�Ɂu�V���o�[���H������Ёv�ɕύX���ꂽ�B

�u�V���o�[�ҋ@�v�Œm���邪�A�ƒ�p�@��A�^�C�v���C�^�[�Ȃǎ����@��Ȃǂ��������Ă����B

�{�Ƃ́u�҂@�v��u�^�C�v���C�^�[�v�̎s��k���ɔ����Ɛт͖����I�Ɉ����A2011�N1���ɓ����،������1�����p�~�B

1974�N�����Ŏ����p�@�B�̎戵������50���A�]�ƈ���2200���ōH��͏����s�ɂ������B

|

|

|

|

|

|

SE-8K

1973�N�ɔ������ꂽ�n���f�B�^�C�v��8���d��B

�����E�����v�Z�AEX�L�[�ɂ��t���v�Z�A��v�Z�Ȃlj\�ȃr�W�l�X�����d��B

���������_�����B

�I�[�o�[�t���[�\���B

���{���B

22,800�~�B

|

|

|

|

|

|

|

|

Mini �W

���`���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

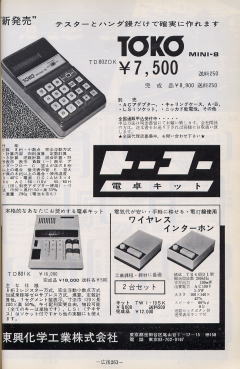

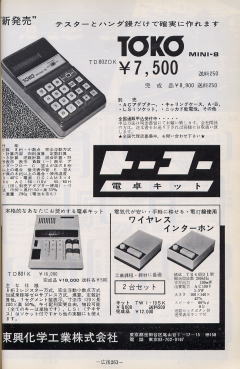

MINI-8

(TD-802D)

�������w�H�Ƃ���P�X�V�S�N�ɔ������ꂽ�W�������`�b�vLSI�d��B�P�R�d�r�S�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�g�p�B�`�b�v�� TI �А��B8,900�~�B

�g�ݗ��ăL�b�g(TD-802DK)��7,500�~�Ŕ�������Ă����B

�� TOKO MINI-8 �g���w����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

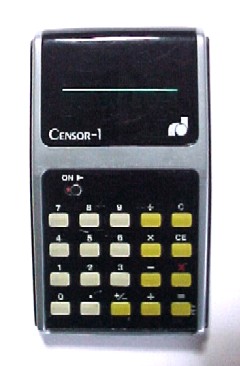

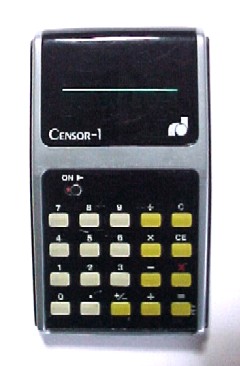

Censor-1

�P�R�d�r�Q�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�ŋ쓮�BNEC �А��̃`�b�v���g�p�B�T�C�h���猩���f�U�C�����Ȃ��Ȃ��悢�B

|

|

|

|

|

|

|

ROGER F-6

12�����d��B�P�R�d�r�Q�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�ŋ쓮�B

NEC �А��̃`�b�v���g�p�B

���{����������������ƃK���e�[�v�ŕ��i���Œ肷��Ȃǔ��ɎG�ȍ��ɂȂ��Ă���B

|

|

|

|

|

|

�����G���N�g����������

�d�Z�@���Ӌ@��A�����̐����@��A�����̃e�X�^�[�A�������i�Ȃǂ���舵���Ă����B

1974�N�����]�ƈ���200���A�{�Ђ͐V�h�A�S����6�̎x�X�E�c�Ə����������B

|

|

|

|

mark1

80AD (Tokyo Electron)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

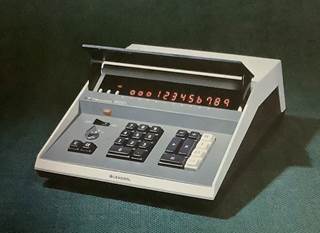

TEKNIKA

1200

�[�l�����Ђ�1968�N�ɍŏ��̓d������Ă��邪���ꂪ����ɂ����邩�͕s���B

185.000�~�B

|

|

|

|

|

|

|

|

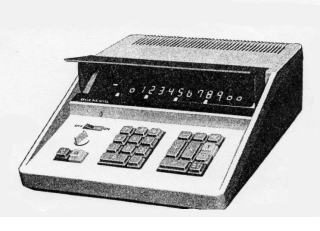

G-1201

1970�N�ɔ������ꂽ12��1�������[�d��B

138.000�~�B

|

���{�o�ϐV�� 1970.12.3.

|

|

|

|

|

|

|

804

�����̃|�P�b�g�d��B

�[�d�̓N���[�h����ōs���B

�ۊǎ��ɂ͔������̃v���X�`�b�N�J�o�[�����Ԃ���B

�V���A��No.3602�B

���{���B

|

|

|

|

|

|

|

806

�C�O�Ŕ̔����ꂽ���́B

�\�ʂ̃V�[����"TEKNIKA"�̕��������邱�Ƃ���č��E�j���[���[�N�́u�e�N�j�J�Ёv���̔��������̂Ƃ݂���B

�P3�d�r4�{���ɑ�������B

�^�Ԃ�"EDC-806"�B

|

|

|

|

|

|

|

807

�P3�d�r3�{�g�p�B

NEC��CPU�g�p�B

�^�Ԃ�"EDC-807"

|

|

|

|

|

|

|

812

�P3�d�r3�{�g�p�B

�Ԃ�LED�d��B

|

|

|

|

|

|

�ɓ������� (C.ITOH)

1974�N�̃r�W�l�X�}�V�[���Y�E�C���[�u�b�N�ɂ��ƁA���R�[�A���Ńr�W�l�X�}�V���Ȃǂ��玖���@�B���d����̔����Ă����B

|

|

|

|

8005

�������݂�Ƃm�d�b�̕�����ZEBRA�̕����������B

|

|

|

|

|

|

|

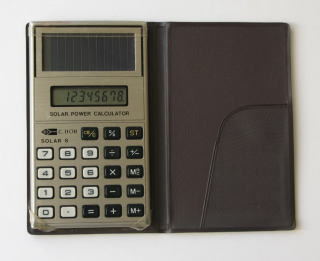

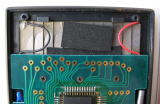

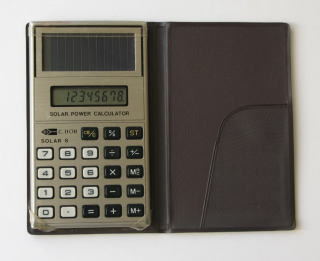

SOLAR 8

�����̑��z�d�r���d��B

���a�T���@�d��OEM�d��B

�iV-007 �Ƒ��z�d�r�p�l���̈ʒu�͈Ⴄ�����̑��͓����B�j

���蒠�^�d��

|

|

|

|

|

|

�ۍg�ѓc (Miida)

�ۍg�ѓc�͓��{�Ő��Y���ꂽ�d���Miida�u�����h�ŊC�O�Ŕ̔������B�����̋@���Omron�Ђ�OEM�Ƃ݂���B

|

|

|

|

8

Omron

80 ��OEM �ŁB

�I��������CPU�A�p�i�\�j�b�N�̏[�d�r�Ɠ��ł̔����̂��g���Ă���B���ɂ́A"Miida Electronics,Inc.

17 EMPIRE BLVD, S. HACKENSACK, N.J. 07606"�̋L�q������B�i�����͓̂��{�ň�����ꂽ���́B�j

�V���A��No.01731249�B

|

Omron 80

|

|

|

|

|

�O�䕨�Y

�ۍg�ѓc�����{�Ő��Y���ꂽ�d����C�O�Ŕ̔������̂ɑ��O�䕨�Y�͊C�O�Ŕ̔����ꂽ�d�����{�ɗA�������������B

|

|

|

|

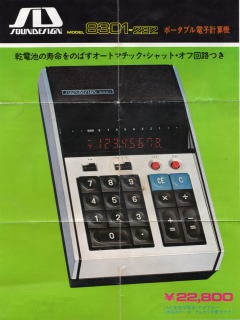

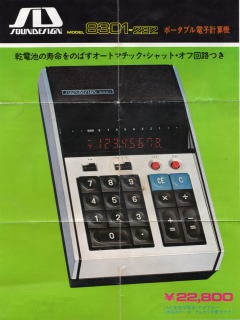

8301

�č�SOUNDESIGN�Ђ����������d����O�䕨�Y�d��̔�������Ђ��A�����̔������d��B

�����d�쎩�͓̂��{�Ő������ꂽ���̂ł���A�A���������̂ł͂Ȃ��č�SOUNDESIGN�Ќ����̗A�o�i�������Ŕ̔��������̂���������Ȃ��B�������[�J�[�͕s���B

�d���X�C�b�`���Y��Ă������I�ɓd�����d�r�̖��ʂȏ����������u�I�[�g�}�`�b�N�E�V���b�g�E�I�t��H�v�𓋍ڂ��Ă���B

�S�̒P�Q�d�r�܂���AC�A�_�v�^�[�g�p�B

760g

115(W)�~190(D)�~45(H)mm

22,800�~

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Executron 8M

�P2�d�r4�{�Ⴕ����AC�A�_�v�^�[�g�p�B�����͔��ɖ��邭���₷���B�C�M���X�Ŕ̔�����Ă������́BCPU��NEC���B

|

|

|

|

|

|

���V�J (Yashica)

�J�������[�J�[�B1973�N5���ɓd��s��ɐi�o�����B

���Ђ��ŏ��ɔ��������̂́A8���̃n���f�B�^�C�v�́u���V�J�r�b�L�[B800�v�Ə[�d�@�\���t�����u��B800L�v�y�уf�W�^�����v�t�́u���V�JAT800�v��3�@��ŁA���i�͂��ꂼ��23800�~�A29800�~�A49800�~�������B

|

|

|

|

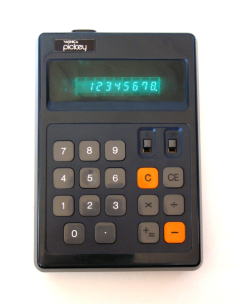

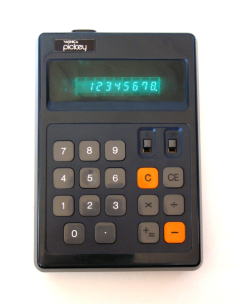

Pickey (B800)

1973�N5��20���ɔ������ꂽ���V�J�ŏ��̓d��B

�|�P�b�g�^�̃f�U�C���ŐV���̃m�b�N�^�b�`�L�[���g���Ă���A���������ƌy���ɔ����������ԈႢ�����Ȃ��Ȃ����B

�P�[�X���{�̌`�����Ă���̂������Ă���B

�P�O�d�r�S�{�g�p�B�`�b�A�_�v�^�[���g�p�B

101(w)�~146(D)�~31(H)mm�B

23,800�~�B���{���B

�����ɁA�[�d�@�\�̂���Pickey (B800L)�@(29,800�~�j ���������ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

|

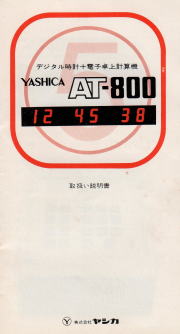

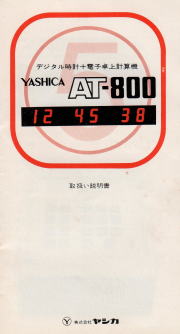

AT-800

1973�N6��21���ɔ������ꂽ8���d��B

�ӂ������ƃf�W�^�����v�A�J���Ɠd��Ƃ��Ďg�p�ł���Ƃ����A�ς���̓d��B

���s 166�~�� 150�~�� 72mm�B

�d�� 1.7kg�B

49,800�~�B���{���B

|

|

|

|

|

|

|

�V�X�e�b�N (Systek)

�V�X�e�b�N�Ђ͓d�앪��ł͂��Ȃ��i�I�Ȋ�Ƃł��������A�d��푈�̍Œ�1976�N���A�|�Y�����Ƃ�����B�������ڍׂ͕s���B

|

|

|

|

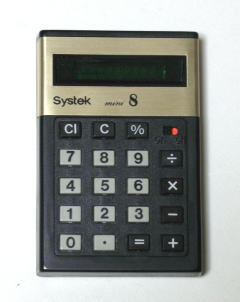

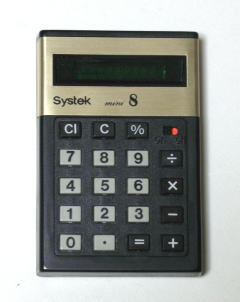

mini 8 (Systek)

���ł͔��ɒ������V�X�e�b�N�Ђ̏��^�d��B

�V�X�e�b�N�Ђ͓d�앪��ł͂��Ȃ��i�I�Ȋ�Ƃł��������A�d��푈�̍Œ��P�X�V�U�N���A�|�Y�����Ƃ�����B�������ڍׂɂ��Ă͕s���B����mini 8 �͍����ł͂��܂�݂����Ȃ����A�C�O���[�J�[��OEM���i�͑����o����Ă���B

�P�S�d�r�R�{�g�p�B92�~62�~22mm�B

���^�d�� ���^�d��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

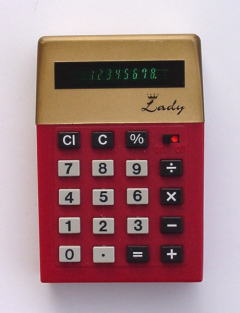

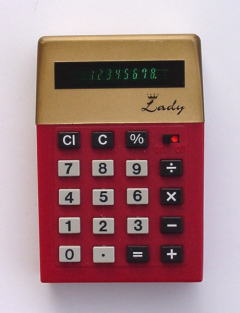

Lady (Triumph)

Triumph

�̓h�C�c�̃��[�J�[�BAdler �� Royal �Ђ̊֘A��ƁB

Lady �͏������ӎ��������F�ƐԂ̐F���g����8���̌u���Ǔd��B

Triumph �Ђ͑��ɒj�������̓d�� Sir �����Ă���B

�V�X�e�b�N�Ђ�mini 8 ��OEM�B

|

|

|

|

|

|

|

CO-OP SR-8 (Systek)

�V�X�e�b�N���������S����w���������g���A������������Ȋw�Z�p�p�d�q���v�Z�@�B

���������A���i�͕s�������A���ɂ���V�[������23,800�~���x�������Ɛ��������B

�I���I�t�X�C�b�`�͓��̕����ɂ���B

�P�O�d�r4�{�g�p�B

|

|

|

|

|

|

|

|

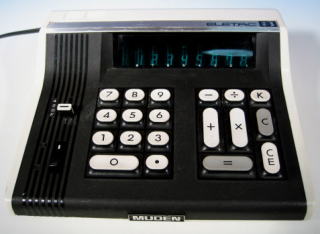

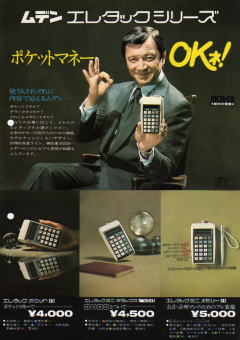

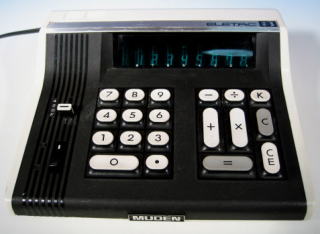

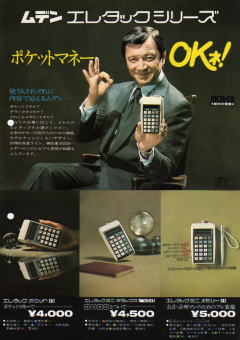

���d�e���r�H�� (Muden

televi)

���É��s�ɂ���TV��M�A���e�i�A�g�����V�[�o�[�Ȃǂ������ЁB

���Ђ͓d�q�����v�Z�@�u�G���^�b�N�W�v�i�j�����A�d�앪��ɐi�o�����B

|

|

|

|

Photo courtesy :Mr.Toshiro Hata

|

ELETAC 8

1972�N11���ɖ��d�e���r�H�Ƃ��ŏ��ɔ��������d��B

19,500�~�B

|

|

|

|

|

|

|

|

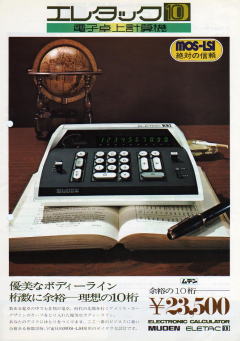

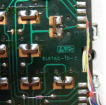

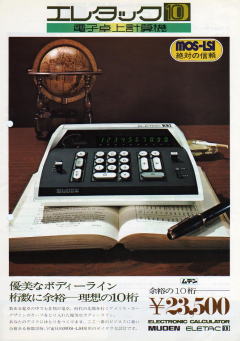

ELETAC 10 (MUDEN)

�u����̐�[���s���A�����J�E�J�[�f�U�C���̃J�[�u���Ƃ���ꂽ�D���ȃ{�f�B�[���C���v�������̓d��B

TI�А������`�b�vMOS-LSI���g�p�B

230(W)�~70(H)�~180(D)mm�B1.2kg�B

23,500�~�B

���@�X�y�[�X�G�[�W�f�U�C���f�X�N�g�b�v�d��

|

�G���^�b�N10

MOS-LSI�d�l��10���d��B

23,500�~�B

<����>

|

|

|

|

|

|

|

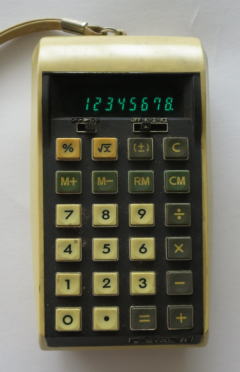

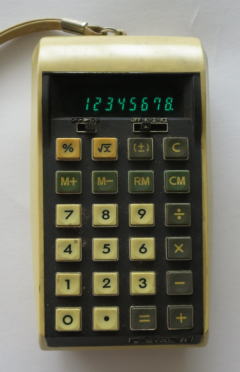

ELETAC

mini DELUXE

�|�P�b�g�T�C�Y MOS-LSI�d��B

�X�g���b�v���{�̏㕔�����ɂ��Ă���B�{�^���͐^�l�p�A�{�̂͗D��ȋȐ��̃��g���ȃf�U�C���̓d��ł���B

�P3�d�r4�{�g�p�B

4,500�~�B

76(W)�~132(D)�~30(H)mm�B

�G���^�b�N �|�P�b�g�d��

|

�G���^�b�N �|�P�b�g8

|

�W���@

|

4,000�~

|

|

�G���^�b�N �~�j �f���b�N�X

|

��x�A%�A�A�}

|

4,500�~

|

|

�G���^�b�N �~�j �������[

|

�������[�v�Z

|

5,000�~

|

|

<����>

|

|

|

|

|

|

|

ELETAC mini memory

ELETAC

mini DELUXE �Ƀ������[�@�\���t�������́B

�P3�d�r4�{�g�p�B

5,000�~�B

76(W)�~132(D)�~30(H)mm�B

|

|

|

|

|

|

|

�^�}���v���V�X�e�� (TAMAYA TECHNICS INC.)

�]�ˎ���̏���[1975�N�j�ɑn�Ƃ��ꂽ�V�܂̊�ƁB

�����́u�ʉ��v�̏̍��Ŋዾ�̔����肪���Ă������A�������œ_������ۂZ�p�̒~�ς����������삪�ዾ����v����ւƃV�t�g���Ă������B

�d��̍��@�\���A���������i�ޒ��ŁA���Ђ̓V���[�v�Ƌ��͂��čq�@�v�Z�@�\�t���d��������B

���Ђ́A���݂��Z�C�R�[�G�v�\����100��������ЂƂ��Čv���@��̔̔��𑱂��Ă���B

�� �^�}���v���V�X�e���̃z�[���y�[�W

|

|

|

|

NC-77

1978�N�ɔ�������91�N�܂Ŕ̔����ꂽ�q�@�v�Z�iNavigation�j�@�\�t���d��B

�����Ȍv�����s���p��Ƃ��ē����Ƀt�F���g���{�����ؔ��ɓ���Ĕ̔����ꂽ�B

�{�̂̓V���[�v�����������B

���Ђ���͂��̃V���[�Y�Ƃ��āANC-2�ANC-88�ANC-99�ANC-2000����������Ă���B

�� ���d��

|

|

|

|

|

|

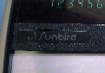

���艮 (Sunbird)

�����̓X�[�p�[�����Ѓu�����h�œd��������B

���Ƀ_�C�G�[�����Ѓu�����h�̓d������Ă���B

���_�C�G�[

|

|

|

|

NC6-911

6���\���������L�[���������ƂŌv�Z���ʂ�12���܂ŕ\���ł���B

ON-OFF�L�[�͓��̕����ɕt���Ă���B

�P3�d�r4�{�܂���AC�A�_�v�^�[�g�p�B

|

|

|

|

|

|

|

Sunbird

���ʂɂ��������DT8M�X�P�S�̕������݂���B�V���A��No.000985�B

�����͒P���ȍ\���ɂȂ��Ă���A�hGICO49.8.24."�̃V�[�����\���Ă��邱�Ƃ���1974�N���ł��邱�Ƃ��킩��B

|

|

|

|

|

|

���z�r�W�l�X�}�V�� (GLORIA)

���z�r�W�l�X�}�V���Ђ́A���c��_�c�ɖ{�Ђ�������{�s�ɍH��������Ă����B1974�N�����̏]�ƈ�����48���Ōv�E���Z�@�E�d��A���W�X�^�[�A�G�A�[�|�b�g�̕��i�Ȃǂ����Ă����B

GLORIA �͑��z�r�W�l�X�}�V���Ђ����������d��̃u�����h���B

|

|

|

|

LM-8

GLORIA

LM-8�͐����^�C�v�̓d��B

�[�d���ŏ[�d�r4�{��������Ă���B

|

|

|

|

|

|

|

|

�L�R��

KD-121C

���d�q�Ȋw1970�N7�����L��

|

|

|

|

|

|

|

|

KK-F95

���d��B

�������B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Astrostar

�o���_�C��Kosmos�Ђ̃��C�Z���X�Ő����̔��������肢�R���s���[�^�BAstro �Ɣ����傫���A�L�[�̌`�Ȃǂ͈قȂ邪�A�L�[�̔z�u����{�I�ȕ����͓����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

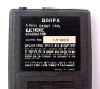

800PK

SATEK�Ƃ������[�J�[�i�H�j�����������d��B

���{���B

|

|

|

|

|

|

|