大井電気 (Oi -Electric)

大井電気は通信、制御機器の専門メーカー。1949年東洋通信機工業から、当時電力搬送の第一人者であった石田寛をはじめとする技術系の人たちがスピンアウトし発足したベンチャー企業あり、常に技術的に新しいものへ挑戦していく雰囲気があった。

同社は1962年の終りから社長以下全力で電卓の開発に取り組んだ。この結果、1963年8月に日本で初めて電卓の試作に成功した(アレフゼロ101(1号機))。これは直ちにアレフゼロ101(2号機)として商品化され、39年4月から大学の研究室などに販売された。アレフゼロ101は3号機まで製造され、モデル名はすべて「101」と命名された。

その意味でアレフ・ゼロはわが国で最初に市場化された電卓であるといえる。

|

|

|

|

|

Photo

|

アレフゼロ 101 (1号機)

1963年に試作されたわが国最初の電卓。

演算素子にはトランジスタではなくパラメトロンを約1700個用いていた。

パラメトロンは東大の後藤英一教授が発明した素子で、多くの電力を必要としたものの、トランジスターより正確で製品寿命が長いといった特徴があった。

またこの電卓はテンキー操作を採用し、四則演算、一定数乗除算、累積、自乗、開平、組合演算などが簡単な操作でできた。

特に、従来手間のかかった開平演算は、ワンタッチで計算できる特徴を持っていた。

また浮動小数点を採用しているので、小数点の位取りは自動的にできた。

神奈川県発明協会展覧会に出品され、横浜市長賞を受賞した。

現存は確認されていない。

|

雑誌の表紙に掲載されたアレフゼロ101

電気通信学会雑誌 昭和39年5月号

|

|

|

|

|

|

|

大井電気所蔵のアレフゼロ

|

|

アレフゼロ 101 (2号機)

1964年4月に販売された2号機。モデル名は1号機と同じアレフゼロ101.

(アレフゼロは3号機まで生産されモデル名はすべてアレフゼロ101だった。)

難点は他社製品と比べると高価格で、消費電力が大きかった。また、地磁気の影響も受けやすかった。

このため、トランジスタの安定性が増していく中で、優位性はは薄れていった。

大井電気は1000台のアレフゼロを製造・販売したが、その後1970年電卓販売から撤退した。

アレフゼロ101は現在大井電気本社に展示してある。

アレフゼロ101の仕様

計算容量 加減算 10桁 乗算 20桁 除算 10桁(剰余10桁) 開平 9桁

消費電力 300W

大きさ 550×520×380mm。

当時の価格 80万円

|

|

|

|

|

|

内田洋行

ユーザックのブランド名で電卓を販売した。

|

|

|

|

|

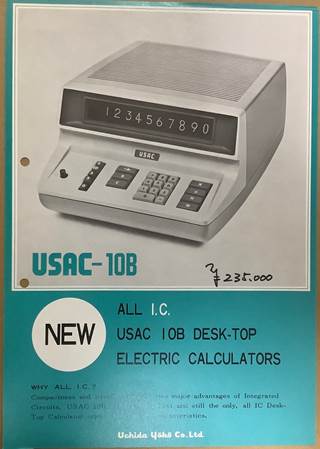

Photo

courtesy : Mr.T.Yoshida

|

ユーザック 10B

1967年6月に発売された日本ではじめてのオールIC電卓。

従来ICを使った卓上計算機はいくつかあったが、演算回路のすべてにICを使用したのは10Bが最初。

235,000円。

330(W)×197(H)×415(D)mm。9.5kg。

|

日本経済新聞 1967.6.1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ユーザック 22B

1968年に発売されたオールIC電卓。あらゆる回路に集積度の大きいMOS型ICを使用している。

当時としては世界で一番軽い電卓だった。

198,000円。

272(W)×110(H)×333(D)mm。3.6kg。

|

日本経済新聞 1968.11.21.

|

|

|

|

|

|

|

|

日本通信工業(日通工)

通信機メーカー。一時期電卓製造にも携わった。電卓分野への進出が遅れたタイガー計算器に対しいくつかの電卓をOEM供給した。

|

|

|

|

|

|

エポック-20

通信機メーカーである日通工が製造したオールIC計算機。

全て同社が開発したICを使用しえている。

乗算は20桁、除算は10桁まで計算可能。

定数乗算や混合計算が可能。完全自動小数点方式。

189,000円。

270(W)×170(H)×390(D)mm。7kg。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

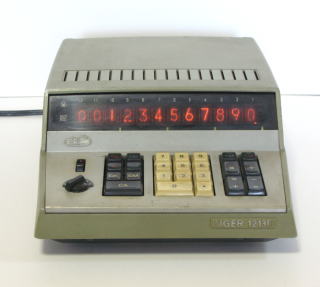

タイガー1213D (Tiger)

1970年11月ににタイガーから発売された電卓。製造は日本通信工業株式会社(日通工)が行った。

3月に発売された1213 と外形・機能がほぼ同一だが価格は14万8000円(1213は13万7000円と約1万円高くなった。

SSI のロジックによる回路構成、珍しいのは(当時)100・200V 切替がついており、当時輸出も視野に入れていたことがわかる)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

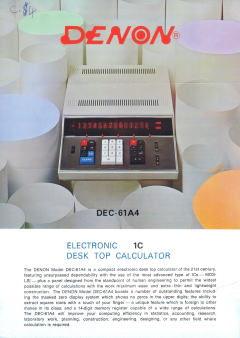

DEC-61A4 (DENON)

|

コルカ 61-A

1969年1月に発売された。

LSIを採用。

開平計算がワンタッチでできる。

ゼロ・マスク(余分な0が表示されない)方式採用。

√キーがついて265,000円と割安だった。

|

日本経済新聞 1969.11.25.

電子科学 1970.7.

Courtesy of Mr.T. Hirano

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コルカ 52

1970年6月に発売された。

12桁1メモリー。

152,000円。

|

日本経済新聞 1970.5.22.

|

|

|

|

|

|

ダイエー (Daiei)

電卓市場が急拡大する中、様々な企業がこの分野に参入した。

ダイエーもそうした企業の1つ。BUBUというブランド名で数種類の電卓を発売した。製造はクラウンラジオが担当した。

|

|

|

|

|

|

BUBU 80X

電卓市場が急拡大する中、様々な企業がこの分野に参入した。ダイエーもそうした企業の1つ。BUBUというブランド名で数種類の電卓を発売した。製造はクラウンラジオが担当した。

BUBU 80Xは1972年に発売された。19,800円と初めての一万円台の価格を実現した電卓である。

CPUはテキサスインスツルメント社製 TMS0105 。8桁のディスプレイには独立した9本の表示管を使用している。

|

日本経済新聞の広告(1972年7月1日)

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

BUBU 100X

80Xと同じく1972年に発売された。

26,800円。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BUBU 140

ダイエーから発売されたポケット電卓。

CPUは三菱製。

本体の固定等ネジが1本も使われていない。

かなり廉価で販売さえたと思われる。

|

|

|

|

|

|

|

三和プレシーザ (Sanwa precisa)

1974年のビジネスマシーンズ・イヤーブックによると、当時三和プレシーザは従業員400名位の規模の計算機を取り扱う会社で、取扱商品としては、90%が電子式卓上計算機、10%が計・加算機となっている。また、卸・直販の比率は30:70、仕入先はゼネラル・自社生産となっている。

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

Precisa GS-12

1969年発売。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

SANDER GE-12 (SANPLAI KOGYO)

SANPLAI

KOGYO社へのOEMマシン。

(→ GS-12)

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

Precisa GS-88

1972年発売。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Precisa M-12 (Sanwa precisa)

(Busicom Junior120-DM)

三和プレシーザ社が発売した12桁デスクトップ電卓。

ベースはビジコン社のBusicom Junior 120-DM。

世界でワンチップLSI MOSTEC MK6010を搭載している。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Precisa SP-12MR (Sanwa precisa)

三和プレシーザ社製のデスクトップ電卓。日本製。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

President

8桁ポケット電卓。CPUには

「LC1552B 7420」の文字が見える。基盤の裏には「4700521」とスタンプが押してあり、この電卓が1972年(昭和47年)にできたものであると推察できる。

|

|

|

|

|

|

|

サンンプライ工業/サン機電 (SANPLAI KOGYO / SANKIDEN)

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshiro Hata

|

SANDER GE-12

三和プレシーザ社からのOEMマシン。ベースはPrecisa

GS-12。

1969年発売。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.T.Yoshida

|

Sander GE-12MP

三和プレシーザ社の Precisa

GS-12PD と非常に似ていることから同社からのOEMとみられる。

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy :Mr.T.Yoshida

|

Sander SS-122A

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

|

S-301 (Seiko)

服部時計店が発売した電卓。

服部時計店は1969年はじめに電子式卓上計算機に進出。

わが国初のプリント式電卓S-300を695,000円で発売するが、このS-301はS-300の後継機。1971年ごろ発売されたものと思われる。

表示機構には表示管は使わず新しいプリント方式を採用している。価格は795,000円。

仕様

プログラム装置 命令26種類 容量 最大153ステップ

プログラム命令内に定数挿入可能。

ジャンプ機能を有する。

演算桁数 置数・加減算 23桁

乗算 22桁×22桁 積22桁

除算 22桁÷22桁 商22桁

平方根 √22桁 根22桁

メモリー 6語 内1語は累計メモリー(各23桁+符号)

各々2個のメモリー(11桁+符号)に分割可能

演算素子 IC

寸法・重量 424(W)×487(D)×177(H)mm。19.5kg。

→電子科学1970年7月号記事

|

S-301M

|

|

|

|

|

|

|

S-100s (SEIKO)

1971年にSEIKO社kら発売された高性能プリンター式電子卓上計算機。

ノルウェーで発売された SEIKO

S-100s の切手。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

兼松江商鉄鋼販売株式会社

現在は兼松トレーディング株式会社。

|

|

|

|

|

Photo:Hideki.Fukuo

|

KJK-2000 MODEL-320

1983年頃に兼松江商鉄鋼販売株式会社が販売していた電卓。

当時の計算規格基準の変更等に伴い販売が中止された。

蛍光管表示(VFD)(数字10桁+記号2桁)。

電源はAC。

発売元は兼松江商鉄鋼販売株式会社。

製造元は日本システムアプリケーション。

詳細は不明。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.T.Iwasawa

|

ESTAL-715

詳細は不明。

|

|

|

|

|

|