カシオデスクトップ 電卓 Casio desktop calculator

カシオは、厳しい電卓市場の競争を生き抜いた数少ない企業の1つである。

同社の歴史は、1946年に樫尾忠雄氏が東京三鷹に樫尾製作所を立ち上げたことから始まった。機械加工の仕事を終え、従業員が帰宅したあと、樫尾4人兄弟は計算機の開発に取り組み、1954年12月に国産初のソレノイド式計算機を完成させる。その後、1957年6月には独自開発したリレー素子、独自アイデアによる直列演算回路、二・五進法を採用した純電気式計算機「141-A型」の開発に成功する。開発を契機にカシオ計算機株式会社を設立、同年11月に東京大手町のサンケイ会館で「141-A型」の発表会を開催、発表会は大盛況に終わり、官庁や研究所、大企業へ納入されシェアを拡大していった。その後、「141-B型」、「301型」、「TUC」、「AL-1型」など革新的な機種を次々と開発し、国内における計算機分野の独壇場を築いていった。

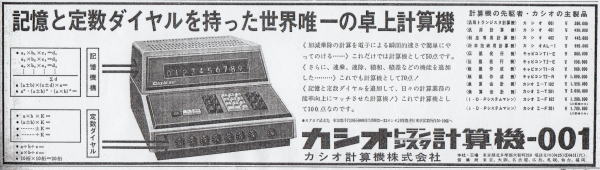

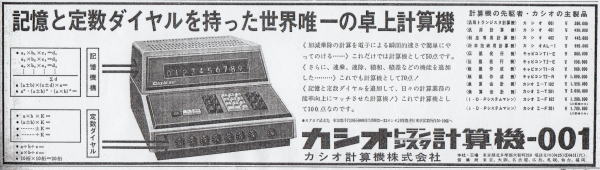

その後、計算機の電子化の流れが始まったが、当時リレー式計算機で大きなシェアを持っていたカシオはその取り組みが若干遅れた。しかしその後本格的な研究に着手し、1965年4月最初の電子式卓上計算機「001型(38万円)」を発売する。

技術面ではシャープの後塵を拝することが多かったが、マーケッティング面では積極的な行動を行った。

販売戦略として1969年7月に、当時国内約3万店の文房具販売網と世界87ヶ国の販売総代理店を有していたパイロット万年筆と、電子式卓上計算機について日本を含む全世界での販売提携を結ぶ。

また1960年代後半から1970年代に入り電卓メーカーも乱立し激しい競争が繰り広げられていた中で、1972年8月には業界の常識を破る12,800円という価格で「カシオミニ」を発売し、大きな波紋を呼んだ。

2006年末カシオ計算機は、電卓の世界販売台数10億台を達成した(朝日新聞、日経新聞 2007年1月10日記事)。

|

リレー式計算機 14-A

|

|

カシオの主なデスクトップ電卓

|

発表年

|

月

|

製品名

|

特徴

|

|

1957

|

6

|

14-A

|

リレー計算機

|

デスク型

|

|

59

|

5

|

14-B

|

自動開平

|

|

64

|

6

|

401

|

汎用型

|

|

65

|

5

|

402

|

利息計算

|

|

65

|

6

|

001

|

卓上型

|

|

66

|

1

|

ROOT001

|

自動開平

|

|

66

|

5

|

164

|

磁気コアメモリー4組

|

|

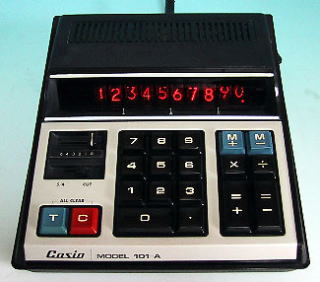

66

|

7

|

101

|

初の輸出機

|

|

67

|

4

|

PR-144

|

記録式

|

|

67

|

4

|

101P

|

記録式

|

|

68

|

5

|

152

|

MOS-IC

|

|

69

|

5

|

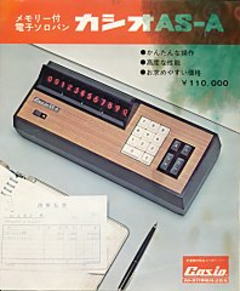

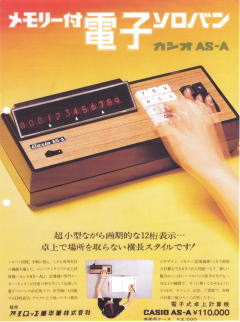

AS-A

|

電子ソロバン

|

|

70

|

11

|

AS-B

|

|

|

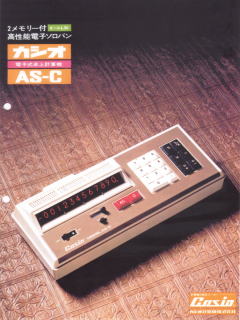

71

|

5

|

AS-C

|

ROM-LSI

|

|

71

|

9

|

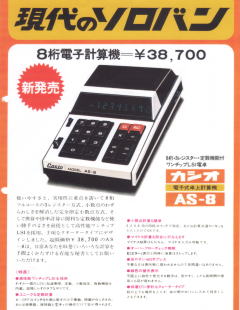

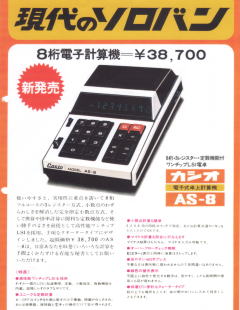

AS-8

|

ホームユース

|

|

72

|

5

|

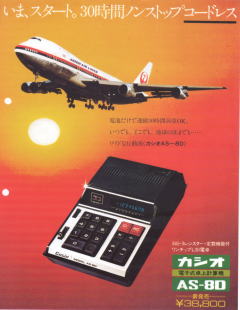

AS-8D

|

コードレス

|

|

73

|

2

|

JS-20

|

ソーラー・ジャスト

|

|

73

|

8

|

DS-2

|

ソーラー・デスク

|

|

75

|

7

|

FN-20

|

デスクトップ

|

|

75

|

7

|

MS-20

|

ジャストサイズ

|

|

78

|

10

|

JE-3

|

グリーン液晶表示

|

|

89

|

9

|

JS-110T

|

消費税対応

|

出所)カシオ35年史(平成6年2月カシオ計算機株式会社)

|

Courtesy of Mr.T. Hirano

|

|

Courtesy of Mr.T. Hirano

|

|

|

|

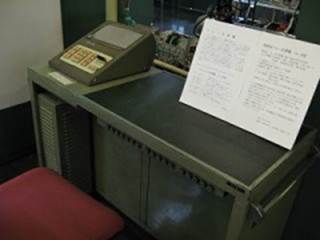

日本文具博物館(東京柳橋)所蔵

|

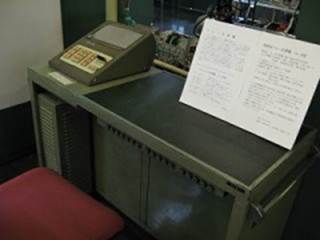

14-A

14-Aは1957年11月発表されたカシオ社製のリレー342個使った「純」国産のリレー計算機である。

当時主流であった外国製の電動計算機をしのぐ性能を持ち、関係方面から賞賛をもって迎えられ、1958年には科学技術長官賞が与えられた。(リレー式は歯車式に比べて加減算で3〜4倍、乗算だと6〜7倍の早さ)

"14" は14 桁の計算が可能なことを、"A"は最初の計算機であることを意味している。

14-Aは以下のような様々な特徴を持っていた。

1 直列式リレー回路の発明により、独創的なチェック回路で設計され、最小のリレー個数で誤算を絶対生じさせないことを可能にした。

2 数表示方式は電動計算機と異なり置数と答えが一つの窓に現れ、確認を終わった数字は消えるという現在では一般的な表示方式が用いられた。

3 電動計算機のキーはフルキーボード式であったが14-Aは数字キー10個のみのテンキー方式が採用された。

4 定数ダイアルの採用により、ワンタッチで定数の演算指令が行える機能を内蔵していた。この定数機能はその後の電卓においてKというキーで一般化して使われるようになった。

5 積和、積差、乗数の和差の計算が、個々の積を求めながら、同時に求めることができた。この機能も電卓の一般的機能として定着した。

写真は東京浅草橋にある日本文具博物館に展示されている可動する唯一の14-Aである。

大きさ 78cm(H),101cm(W),42cm(D)

重量 120kg

価格 485,000円。

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

|

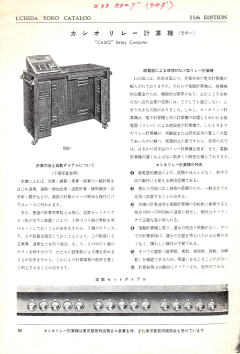

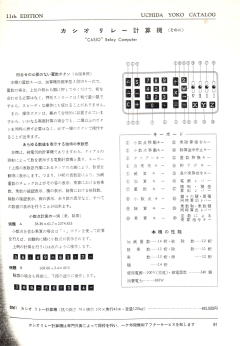

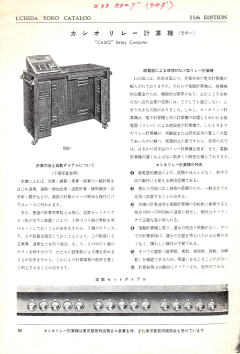

14-B (Casio) (リレー計算機)

14-B は1959年5月に発表されたリレー計算機14-Aの後継機。

14-A をベースに「自動開平機能」と「四則計算・混合計算における小数点の完全自動機能」とを装備した技術計算機。

価格 650,000円。 総発売元 内田洋行。

その後カシオは、1960年3月には科学技術計算機301型を、1961年2月にはカシオリレー計算機に東芝タイプライターを連動させた作表計算機、1962年1月にはプログラム付万能高級機 AL-1 を発売する。これらはともに優れたリレー計算機であったが、こうした優れた製品を持ち市場をリードしていたことがかえってトランジスタ電卓への参入の遅れの原因となった。

|

|

|

|

|

|

|

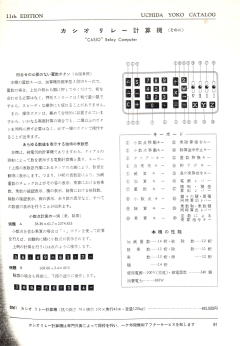

内田洋行のカタログ

|

|

|

|

|

カシオのリレー計算機一覧

|

|

|

年

|

月

|

型番

|

価格

|

備考

|

|

1957

|

6

|

141-A

|

\485,000

|

|

|

1959

|

5

|

141-B

|

\650,000

|

「141-A型」に自動開平機能を付加。技術計算・統計計算用。

|

|

1960

|

3

|

301

|

\350,000

|

パッチボード付プログラム科学技術計算機。

|

|

1961

|

2

|

TUC

|

\965,000

|

リレー計算機と手動式タイプライター(東芝製)を連動して、各種の表計算が自由にプログラム可能な帳票自動作成機で、作表計算機の元祖。

TUCの命名は、販売は内田洋行と東芝が行うことになり、東芝の"T"、内田洋行の"U"、カシオの"C"から命名されたという。

|

|

1962

|

1

|

AL-1

|

\995,000

|

歯車式プログラム(6bit×58step)による科学技術計算機。

|

|

2

|

キャピコン T-5

|

\1,435,000

|

キャビコンとは"CASIO BILLING

COMPUTER"から出てきた言葉。

電動式タイプライターとリレー計算機を連動した帳票自動作成機。

|

|

AL-5

|

|

|

|

AL-10

|

|

|

|

1963

|

1

|

キャピコン T-IE

|

|

|

|

5

|

キャピコン F-1

|

|

世界初のIDP(集中管理)システムマシンで、今日のオフコンと呼ばれるもの。

|

|

1964

|

6

|

401

|

\230,000

|

汎用計算機

|

|

1965

|

9

|

81

|

未発売

|

カシオのリレー技術の極限を追求し、超小型リレーの開発、掛算の九九を基礎とした演算回路を駆使し、リレー計算機では最高のスピードを達成したものであった。

|

|

|

|

|

Photo

|

001型

1965年9月に発売されたカシオ初の電子式卓上計算機。

001は、加減算の速度が0.01秒であったこと、カシオがリレー計算機から転換し電子時代の0地点から再スタートするという気構えを表している。

この電卓の革新的なところは電卓に初めて記憶装置を備えたことと、7桁の定数をダイアルにセットしておくことができ、このメモリーをメモリーとしてではなく計算に使えば20桁の積算を求めることができた。

電子式卓上計算機で初めてメモリーおよび7桁の定数ダイヤルを装備していた。

370(W)× 480(D)× 250(H)mm 。17kg。

当時の価格380,000円。

|

|

日本経済新聞 (1965.10.27.)

|

|

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

|

√001型

(Casio)

1966年1月に発売された001型の後継機。

リレー計算機14-B型の自動開平方式を電卓に採用した、開平機能をもった世界で最初の電卓。

370(W)× 520(D)× 245(H)mm 。16.5kg。

当時の価格435,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

164型

1966年5月に発売された。

16桁の演算機能と16桁のメモリー4組を備えた電卓。

メモリーは磁気コアによる、本格的な消えない記憶。

メモリーを含めると電卓内の桁数は大容量になるが、世界で初めてレジスター用として磁気コアを使用したことで、このような高性能電卓が可能になった。

金融業務計算、ポンド計算、減価償却計算、原価計算、株式売買計算など各種計算を完ぺきに処理する。

必要な命令を自動的に計算機に行わせることができる、プログラム装置を付加することができる。

360(W)× 520(D)× 230(H)mm 。17.5kg。

当時の価格498,000円。

|

|

|

|

|

1220型

1966年6月に発売された分類集計専用機。

メモリコアによる20組の記憶が、分類集計と同時累計、分類集計を行いつつ件数を自動カウントおよび同時累計、加算気に連動してレシートを発行、など機能が豊富。

|

|

|

|

|

Courtesy of Mr. Martin Willemsen

広告

|

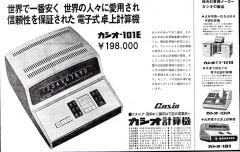

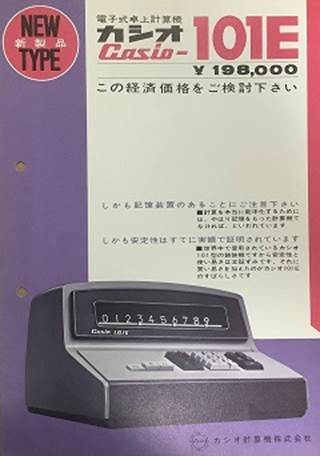

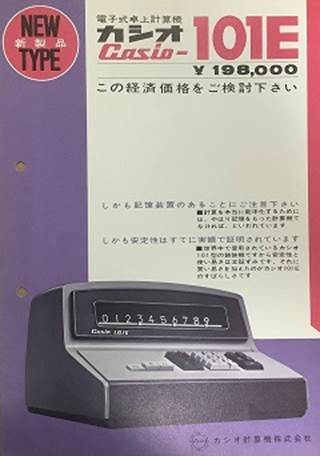

101

1966年7月に発売されたトランジスタ電卓。カシオの最初の輸出モデル。

国内より先に海外で発表され、全米事務機器業者大会において人気の焦点となり、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ各国から引っ張りだこになった計算機。

初期の電卓は部品が多く、品質面で不安があったため国内にのみ販売された。

この101は、電子回路の改良により電子部品を大幅に削減し、さらに温度特性の優れたトランジスタを選別使用し、品質向上を図り、ケースをプラスチック成型化して、長距離、悪条件の輸送に耐えるようにした。

重量も001が17キロあったのに対し、101は10.7キロになり、価格も38万円から29万5,000円へと大幅に低減された。

主に欧米各国へ輸出され、カシオの欧米への輸出基盤を築いた機種である。

|

<主な機能>

四則算:10桁(積20桁)

記憶:10桁1組

定数記憶:7桁1組

自動累計計算

|

<主要素子>

トランジスタ

<寸法・重量>

380(W)×440(D)×250(H)mm。

10.7kg

|

<価格>

295,000円。

1966年7月発表

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

AL-1000S

|

AL-1000

1967年10月に発売された。

プログラムをソフトウェア化し、一連の命令をキーボードで簡単に記憶装置に入力できるようにした世界で最初のプログラム付電卓。

14桁の演算レジスター・記憶レジスター(4組)・プログラム記憶装置(30ステップ、15ステップ2組に分割可能)を全て磁気コアで形勢させたので、普通の電卓と同程度の小型化が実現した。

価格も普通の電卓と比べ3割程度しか高くなかったので、国内はもとより欧米各国でも非常な人気を博し、ベストセラー電卓となった。

380(W)× 445(D)× 230(H)mm 。11kg。

当時の価格328,000円。

翌年タイプライター、作表機とAL-1000が組み合わせられた卓上型電子作表計算機 AL-1000S (720,000円) が発売された。

|

日本経済新聞 1967.10.18.

|

|

|

|

|

|

|

東京理科大学 近代科学資料館所蔵

|

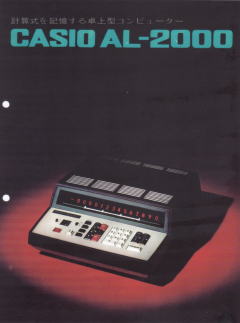

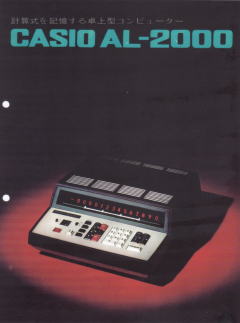

AL-2000 (Casio)

1969年発売。

反復計算、科学技術計算に最適な卓上型コンピューター。

当時の価格318,000円。

|

|

|

|

|

|

|

|

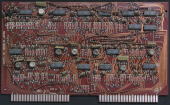

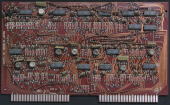

152型

1968年5月に発売された。

カシオのIC電卓第1号。

当時ICにはMOS(単極性)ICとTTL(双極性)ICの2種があったが、カシオは152型にMOSを使用することとに決断した。

その選択は正しく、MOSがその後のICの主流となった。

この152型移行カシオの電卓には全てMOS-ICが使用されるようになる。

290(W)× 350(D)× 135(H)mm 。5.2kg。

当時の価格 250,000円。

|

|

|

|

|

Photo

|

120

1968年発売。

当時の価格165,000円。

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.T.Yoshida

|

161

1969年発売。

当時の価格 198,000円。

他に金融機関利息計算専用機の 161D (250,000円)

も発売された。

|

|

|

|

|

|

photo

|

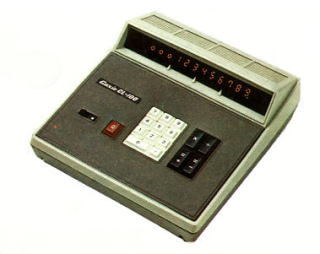

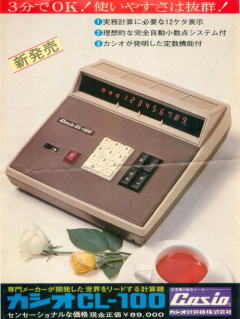

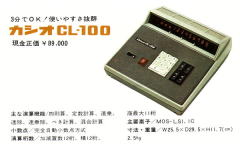

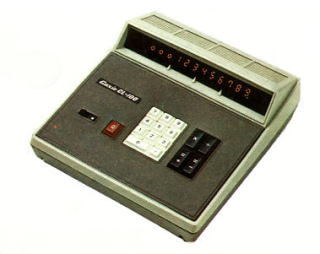

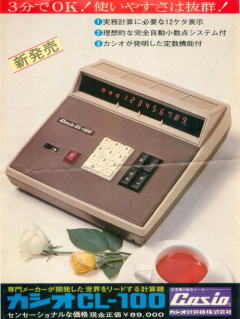

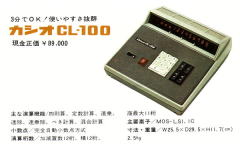

CL-100

1970年9月に発売される。

他に姉妹機 CL-122(137,000円) も発売された。

実務計算に必要な12桁表示。

完全自動小数点システム付。

定数機能。

255(W)×295(D)×117(H)mm。2.5kg。

当時の価格 89,000円。

|

Courtesy of Mr.T. Hirano

CL-122

パイロット万年筆からも販売された。

|

|

|

|

|

|

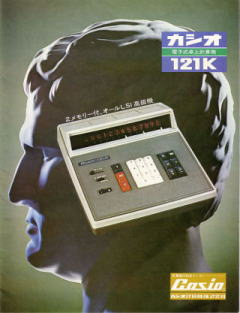

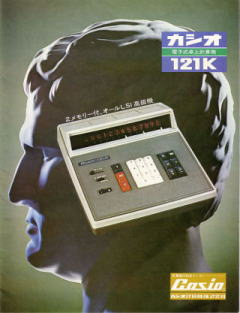

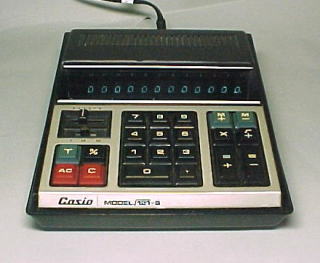

121K

1971年に発売された。

独立した定数メモリーを持つ12桁2メモリー付実用機。

当時の価格 139,000円。

同じ系統で16桁2メモリーの 161K(155,000円)も発売された。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.T.Yoshida

|

R-1

1971年に発売された12桁・メモリー付電子式記録計算機。

印字は計算式は緑、答えは黒の2色方式を採用した。

当時の価格 157,000円。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.Toshiro Hata

|

R-3

1972年に発売された。

照合しやすいカシオだけの色別印字方式(算式は緑、答は黒)と、みやすい緑色の蛍光管、そしてルート、パーセント、ならびに3レジスター、完全独立メモリーなど計算処理に必要な機能をすべて備えた全機能電卓。

110,000円。

他にRシリーズとして R-5が1972年に 99,500円でR-8が 1972年に 72,000円で、

R-7が 1973年に 79,500円でR-11が 1973年に

99,500円で発売された。

|

|

|

|

|

|

|

|

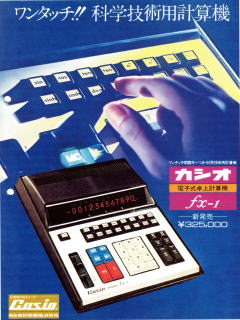

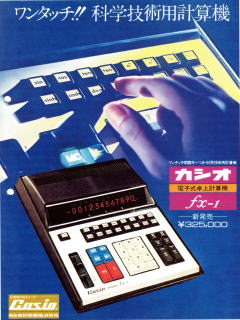

fx-1

1972年に発売された。四則算以外に三角関数・指数関数・べき乗・開立・開平・自然対数・常用対数・双曲線正弦・余弦・ラジアンと度分秒の変換など各種関数計算をワンタッチキーの操作で求められるようにした世界で最初の関数電卓。こうした機能は当時は100万円以上もするコンピュータの範疇とされていたがfx-1は電卓でそれを実現した。

当時の価格 325,000円。

240(W)×315(D)×77.5(H)mm。

2.3kg。

|

→fx-2

→fx-3

|

|

|

|

Photo

courtecy : Mr.T.Yoshida

|

|

|

|

|

|

|

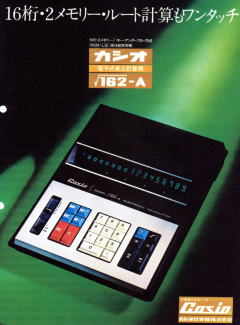

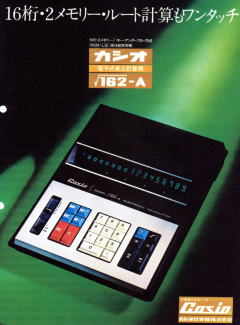

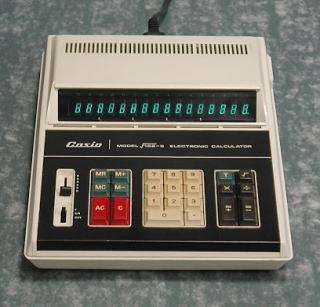

√162-A

fx-1と同じ1972年に発売された16桁・2メモリー電卓。

ケースはfx-1と同じものを使用。

ROM・LSI高機能実用機。

98,000円。

240(W)×315(D)×77.5(H)mm。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.T.Yoshida

|

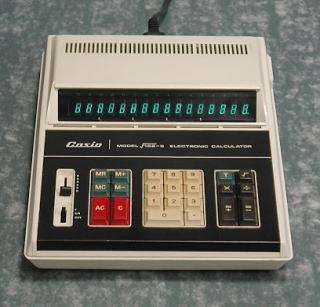

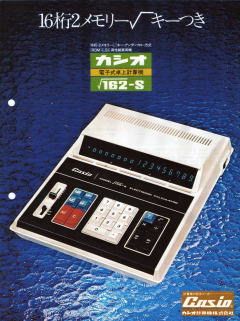

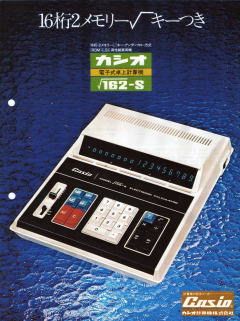

√ 162-S

1973年に発売された。

16桁2メモリー√キーつき卓上計算機。

240(W)×315(D)×77.5(H)mm。2.25kg。

69,500円。

|

ROOT162-S

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

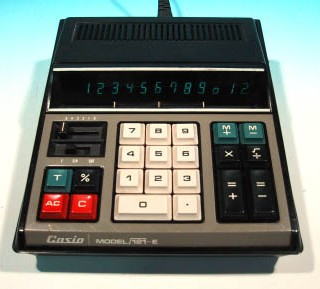

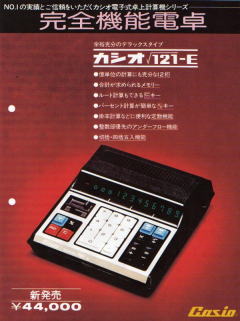

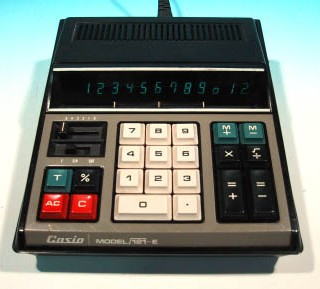

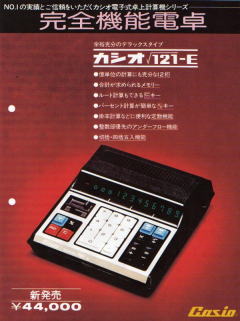

√ 121-E

1973年発売された12桁電卓。

メモリー機能をもち、ルート計算、パーセント計算ができた。

また、掛率計算などに便利な定数機能、整数部優先のアンダーフロー機能、切捨・四捨五入機能ももっていた。

44,000円。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

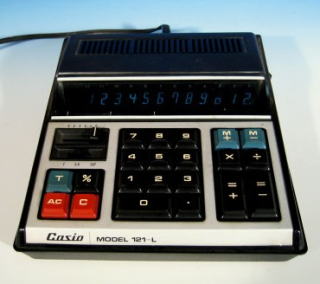

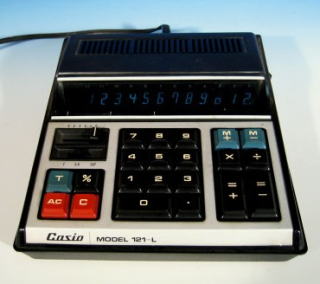

121-L

1973年発売。

49,500円。

|

|

|

|

|

|

|

|

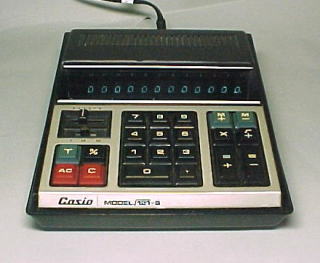

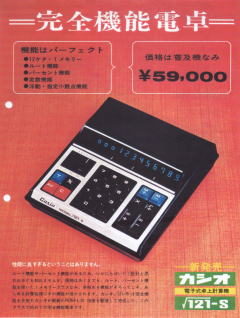

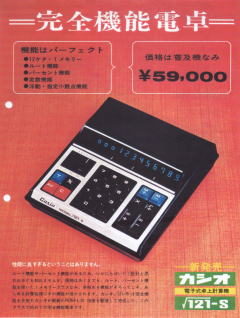

√ 121-S

1973年に発売された。

当時の価格 59,000円。

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

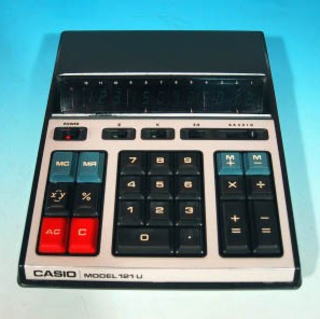

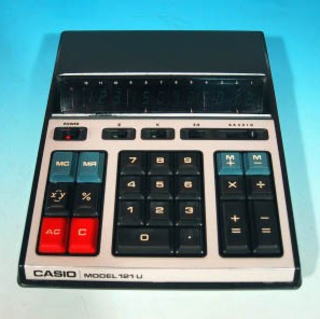

121-U

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

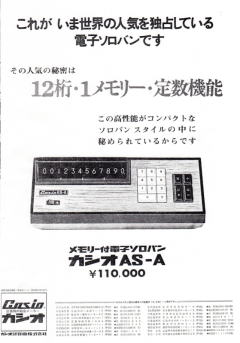

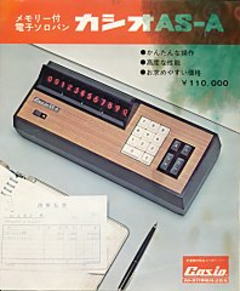

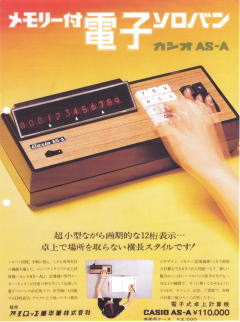

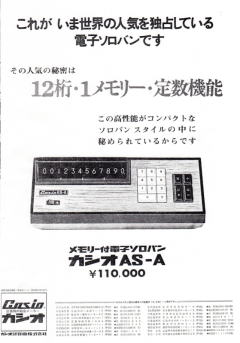

AS-A

1969年5月に発売されたLSI電卓。

「電子ソロバン」と銘打ち、形状をソロバンのように横長にしコンパクト化した。

この形状は、その後のASシリーズ(AS-B,C,L)に採用され、その後カシオ・ミニに受け継がれていく。

12桁1メモリー・定数機能付の電卓にもかかわらず価格は110,000円と、当時としては破格の値段で発売された。

海外でも人気を呼び、1969年度の日本電卓輸出のベストセラーになる。

330(W)× 130(D)× 100(H)mm 。1.7kg。

→電子科学1970年7月号記事

|

日本経済新聞 1970.4.6.

|

|

|

|

|

Photo

courtecy : Mr.T.Yoshida

|

|

|

|

|

|

|

|

AS-B

1970年11月に発売されたAS-Bの後継電卓。

12桁メモリー付電子ソロバン。

当時の価格 99,500円。

翌年5月には姉妹機AS-Cが発売された。

|

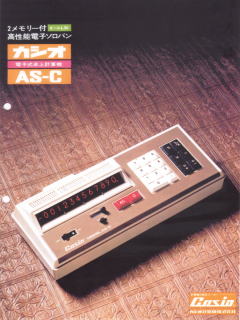

AS-C

1971年5月に発売された。2つの合計が同時にとれる12桁2メモリー付高性能電子ソロバン。87,000円。

AS-L

1971年5月に発売された。汎用性抜群の12桁メモリー付高性能電子ソロバン。79.500円。

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.Toshiro Hata

|

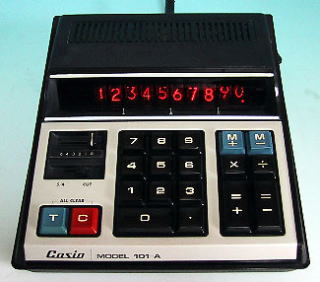

101-A

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy

: Mr.Toshiro Hata

|

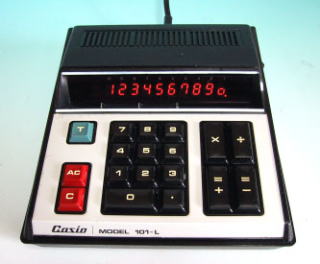

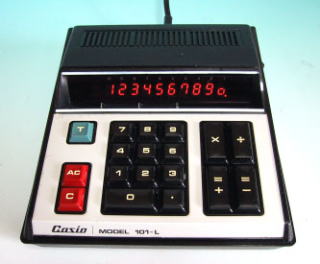

101-L

1973年に発売された。

36,500円。

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.T.Yoshida

|

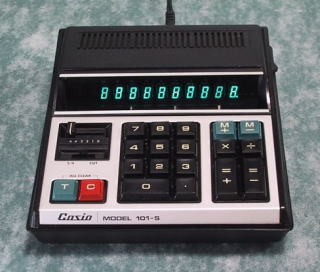

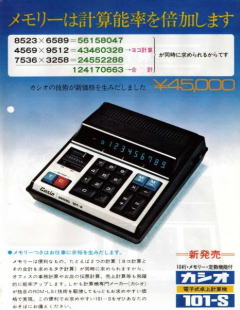

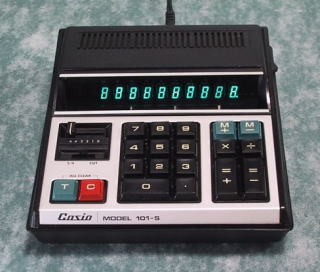

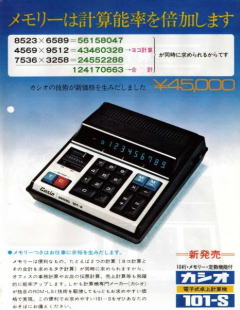

101-S

10桁・メモリー・定数機能付き電卓。45,000円。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

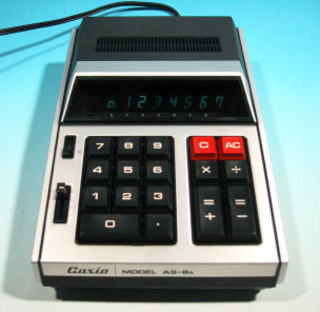

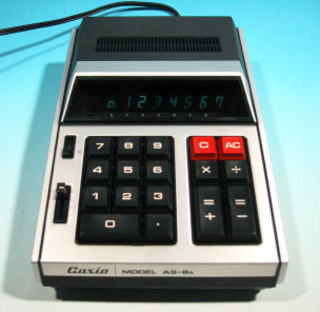

AS-8A

1971年に発売された。

38,700円。

|

|

|

|

|

8桁電卓の価格競争

|

発表

|

会社

|

機種

|

価格

|

|

1971年6月

|

立石電機

|

オムロン800

|

49,800円

|

|

シチズン事務機

|

シチズンエイト

(オムロン800)

|

49,800円

|

|

9月

|

カシオ計算機

|

カシオ AS-8

|

38,700円

|

|

シルバービジネス

|

シルバーリード SE-60

(カシオ AS-8)

|

38,700円

|

|

11月

|

コクヨ

|

コクヨ電子ソロバン KC-80A

(シャープOEM)

|

36,900円

|

|

三洋電機

|

サコム80

|

39,500円

|

|

シチズン事務機

|

シチズンエイトD

|

45,800円

|

|

12月

|

東芝

|

トスカル0802

|

38,500円

|

|

ビジコン

|

ビジコン 80-DA

|

33,700円

|

|

立石電機

|

オムロン800D

|

44,800円

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.Toshiro

Hata

|

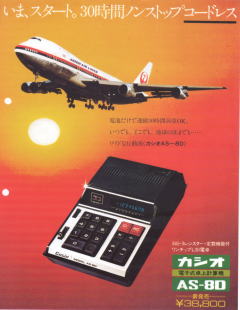

AS-8D

1972年に発売された。

38,800円。

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtecy : Mr.T.Yoshida

|

AS-8E

1972年4月に発表された。

当時の価格29,800円。

|

|

|

|

|

|

F-1

1980年頃発売されたデスクトップ加算器方式電卓。

単1×2本またはAC。

190(W)×240(D)×62(H)mm。860g。

10桁のF-1(13,800円)の他、12桁のF-2(16,800円)、16桁のF-3(39,800円)が発売された。

|

|

|

|

|

|

|

|

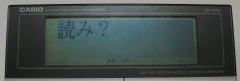

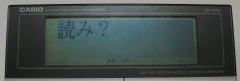

DK-700

カシオより1988年に発売された卓上型漢字電子手帳。

12桁電卓機能のほかに電話帳、名刺管理、メモ、カレンダー、スケジュール、漢字辞書機能を搭載している。

データ転送ケーブルを介してDK-700どうしあるいはカシオの電子手帳とのデータ交換ができた。

12桁×3行表示。

32KRAM。単3電池4本とボタン電池使用。

BK(ブラック)とSR(シルバー)の2タイプ発売された。

→ 電子手帳

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上から電話帳、名刺管理、メモ、カレンダー、スケジュール、漢字辞書機能

|

|

|

|

|

|

|

|

当時の電卓の見方がよくわかるパンフレット

* All Rights

Reserved, Copyright (C) CASIO COMPUTER CO., LTD.

|

|

|

|

|

|