�^�C�K�[�v�Z�@

|

�^�C�K�[�v�Z�@�́A1923�N��{�Ў��Y�ɂ�蔭�����ꂽ�B���̌v�Z�@�͔ނ̖����Ƃ��āu�Ո�v�Z�@�v�𖽖����ꂽ�B�Ո�v�Z�@�̌����͓����̃I�h�i�[���v�Z�@�̌����Ɗ�{�I�ɓ������̂ł��邪�A��{�{�l�����̌v�Z�@�̏��Ă������ǂ����͂킩��Ȃ��B���������͂Q�K���ẲƂ�������قǍ����Ȃ��̂ł������B�Ո�v�Z�@�̊����サ�炭���ČՈ�́uTIGER BRAND�v�ɁA��{�S�H���̓^�C�K�[�v�Z�@���쏊�Ɖ��̂��ꂽ�B�^�C�K�[�v�Z�@�́A���i�̒ቺ�ƂƂ��ɏo�א��������ɑ�����68�N���̃s�[�N���ŔN�ԂS����ɒB�����B�����̓��C�o�����[�J�[���������������A�^�C�K�[�v�Z�@�̒m���x�͔��Q�ő����[�J�[�̂��̂��݂ȃ^�C�K�[�v�Z�@�ƌĂ�Ă����B

|

|

|

|

|

|

�����^18��

1954�N���B�E�_�C��������18���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H62-20

|

|

|

H62-20�Ɏg���Ă���l�X�ȃp�[�c

|

|

|

|

|

|

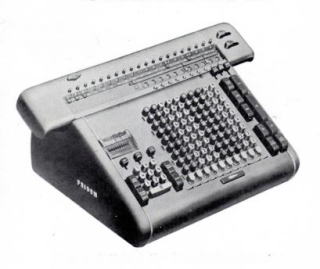

H68-21

1968�N�ȍ~���ꂽ�^�C�K�[�v�Z�@�̍ŏI�^�B

�E�_�C��������21���B�A��@�\����������^�C�v�B

�J�o�[��u�����o�[�̓v���X�`�b�N���ƂȂ��Ă���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

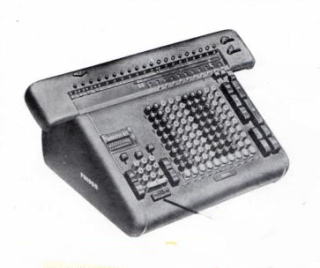

H68-S

H68-21�Ɠ�����1968�N�ȍ~�ɐ������ꂽ���́B

H68-21�ƈقȂ�A��@�\�͂��Ă��Ȃ��B

|

|

|

|

|

|

|

�@���{�v�Z�@

���{�v�Z�@�͋@�B���v�Z�@�̎s��Ń^�C�K�[�v�Z�@�ƕ���ő傫�ȃV�F�A�������Ă�����Ƃł���B

�@���Ђ͎����p�@��Ȃǂ��̔����Ă����u���a�m�s�v�̎q��ЂƂ��ď��a17�N�ɐݗ����ꂽ�B�ݗ��������v�Z�@�̌����E����Ɏ��g�݁A���a19�N�Ɍv�Z�@�̍��Y���ɐ��������B���̌�A���Ђ͗l�X�ȋ@��̊J�����s���A���a31�N�ɂ͎蓮���v�Z�@�̌���łƂ�������SM-21 �J�����A����I�Ȕ���グ�����������B�܂��A���a39�N�ɂ�SM-21�^�����ǂ���HL-21 �^�Y�A�̔������B

|

HL-21

|

|

|

|

SM-21

1956�N�ɔ��\�A�̔����ꂽ�B

357(W)�~130(H)�~170(D)mm�B

7.4kg�B

�����̉��i��35,000�~�B

|

|

|

|

|

|

|

PILOT�v�Z�@

PILOT�v�Z�@�́A1961�N�L�[�o�[�v�Z�@���o�h�k�n�s���������Ăł������̂ło�|�P�AP-3�^�������̔����ꂽ�B�����̌v�Z�@�͓����̍��Y�v�Z�@�̒��ōł����^�ł��������Ƃ��炵���Ύ����Ԃɐςݍ��܂ꃉ���[���Z�Ɏg��ꂽ�B

|

|

|

P-3�^

1967�N�ɔ������ꂽ�B�����̉��i��28,000�~�B

|

1967�N3��6�����{�o�ϐV���̍L���B

|

|

�����[���Z�Ɏg��ꂽ���́B

��Ԏԓ��Ŏg�p���邽�߁A�hῂ̈����h���Ă����B

�㕔�ɁuTEAM FALCO�v�Ƃ����l�[���e�[�v���\���Ă���B

|

|

|

|

���Ōv�Z�@

�@�����āu�u���[�X�^�[�v�Z�@�v�����������d�C�i���j�����[�c�Ɏ���ƁB

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

���Ł@20-TC

�@�u���[�X�^�[�@�̖ʉe�������c�����v�Z�@�B

�@�����F�u��10���~���_�C����11���~�E�_�C����20���B

�@���@�F �R�S�V�iW)�~�Q�R�S�iH)�~�P�T�Q�iD) �o �B

�@�d��: �V.�X kg�B

�@�����N�͂P�X�U�O�N��̏I��肩��V�O�N��̏��ߍ��Ɛ����B

|

|

|

|

|

|

|

Brunsviga

|

�@�@�B���v�Z�@�̑�\�I�ȃ��[�J�[�B

�@1874�N���V�A�̃I�h�l���͏\�i���u�A�u�����u�A�����J���u���h������p�������̋@�B���v�Z�@�̌��^����邱�Ƃɐ����������A�h�C�c�̃u�����X�r�K�Ђ�1892�N�ɃI�h�l����肱���̓������A��ʂ̋@�B���v�Z�@���s��ɑ���o�����B

|

|

|

|

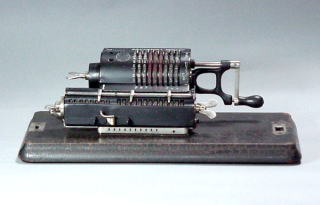

Midget

�@����

Midget �́A�h�C�c�ł�Model M �Ƃ������O��1908�N����1927�N�ɂ����Ĕ̔����ꂽ���̂ł���A�č��ł�Midget �Ƃ������O�Ŋv����̃P�[�X�ɓ���̔����ꂽ�B�������ق�

Midget �͕č��R�l�`�J�b�g�B�̃f�B�[���[����w���������̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�^�C�K�[�v�Z�@�̑n�n�҂ł����{�Ў��Y�́A1923�N�ɋ@�B���v�Z�@�����������u�Ո�v�Z��v�Ƃ��Ĕ̔����J�n���邪�A���̍ŏ��̋@��̃f�U�C���͂���Midget �ƍ������Ă���A�v�Z�@�̊J���ɍۂ�����Midget���Q�l�ɂ��ꂽ�Ɛ��������B

|

|

|

|

|

|

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

13R

Brunsviga�Ђōł����Y�䐔���������� 13RK�@�̐�s�@��Ƃ݂���B

|

|

|

|

|

|

|

Walther

|

�@�h�C�c�̌��e���[�J�[�B�@�B���v�Z�@�������̔������B

|

|

|

|

WSR 160

�����������{�f�B�[�J���[�A���炩�ȋȐ����A���o�[���E���ɏW������Ȃnjv�Z���s�����ꂽ�@�\���������B

�F�́A���̃p�s�A�O���C�̂ق��݂��������O���C�ƃO���[���̂R�F������B

|

|

|

|

|

|

|

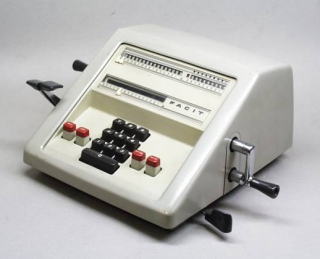

Facit

|

�@�e�`�b�h�s �̓X�G�[�f���̃��[�J�[�B

�@�n�����ɂ̓I�h�i�[�̓������w�������������Ƃ���Ă��邪�A�����Ɂu�I�h�i�[�`���v�����ǂ��A�Ɠ��́u�P�O�L�[ �f�[�^�Z�b�g�v�������J�������B���̕����͍\���㖧���\�ŁA�Ïl���ɗD��Ă������Ƃ���s��Ɏ����ꂽ�B�܂��A�d�����v�Z�@���������������B

|

|

|

�o�T�j�@�H�[�V��

|

CM2-16

�O�����������i�A���~�n�_�C�J�X�g�j�̋��łȌv�Z�@�B

|

|

|

|

|

|

|

Contina

|

�@�N���^�v�Z�@�̓��_���n�I�[�X�g���A�l�̃N���g�E�w���c�V���^���N�iCurt

Herzstark�j�������������E�ōł��������@�B���v�Z�@�ł���B

�@�ނ̓��_���n�Ƃ������ƂŃi�`�X�ɂ����e���ɑ���ꂽ���A���e���ɂ����Ă��̌v�Z�@�̃A�C�f�A�������������B

�@���C���q�e���V���^�C���̍c���q�����̐v�ɋ����������C�R���e�B�i�Ƃ������c��Ƃ�ݗ����A�u�N���^�v�Z�@�v�Ƃ������O�őS���E�ɐ����̔������B

�@�N���^�v�Z�@�͍ŏ��̌^�iCURTA�j�Ƃ��̌�p�@�iCURTA�U�j���������ꂽ���A���̃��J�j�Y���͊�{�I�ɓ����ŁA���҂Ƃ�11���̌v�Z���\�ł���B

�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ƁACURTA��1947�N����1970�N�ɂ�����8����ACURTA�U��1954�N����1970�N�ɂ�����7���䂪�����̔����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B

�@���ɓƑn�I�ȃ��J�j�Y�����������@�B���v�Z��ŁA�d�삪�s���Ȋ��������ł����p�҂����E���ɑ������݂��邷�炵���v�Z�@�ł���B�@

|

|

|

|

CURTA

�@1947�N����1970�N�ɂ��������̔����ꂽ���̂ŁA��8���䂪�o�ׂ��ꂽ�Ƃ����B�������ق̏����i�̃V���A��No�́A56101�ł���A�����1963�N9�����o�ׂ��ꂽ���̂ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ɂ��ꂢ�ȏ�Ԃł��邪�A�c�O�Ȃ��ƂɃN���A���o�[���܂�Ă���B

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo courtesy : Ms.Misa Kotoya

|

CURTA �U

�@1954�N����1970�N�ɂ��������̔����ꂽ���̂ŁA��7���䂪�o�ׂ��ꂽ�Ƃ����B���J�j�Y���͊�{�I��CURTA�Ɠ�����11���܂Ōv�Z�ł����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�p���t���b�g�̎ʐ^

|

�������[�d���v�Z�@ (Monroe)

�d���v�Z�@�͎蓮���v�Z�@�Ƀ��[�^�[��t���A�v�Z��Ƃ��ȗ����������́B

�d���v�Z�@����\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ă͕č��������[�Ђ̓d���v�Z�@������B

���{�ł͊ۑP�����㗝�X�ɂȂ�A�����ꂽ�B

|

Model

|

���i

|

�@�\

|

|

LA-5-200

|

\252,000

|

�������Z���u

|

|

LA-6-200

|

\308,000

|

������E���Z���u

|

|

CS-10

|

\252,000

|

�������Z���u

|

|

CST-10

|

\280,000

|

�������Z���u

|

|

CSA-10

|

\356,000

|

������E���Z���u

|

|

CAA-10

|

\420,000

|

�S�������u

|

|

|

|

�������[�d���v�Z�@�̃p���t���b�g

|

|

|

|

|

|

|

STW-10�^

�W���^�@�S�������d�C�v�Z��

�S�������d�C�v�Z�@

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SRW�^

�S�������d�C�v�Z��

�������W�J�@�\���t�����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ACG�^

�S�������d�C�v�Z��

�L�����[�W���̔C�ӂ̉ӏ��Ŏ����I�Ɏl�̌ܓ����s�����Ƃ��ł���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SW-10�^

�������d�C�v�Z��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DW-10�^

���������d�C�v�Z��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

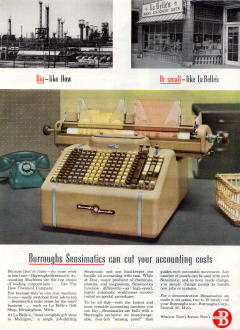

Sensimatics

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo

courtesy : Mr.Toshifumi Yamamoto

|

Tetractys 24 (Olivetti)

1956�N���������ꂽ�C�^���A�I���x�e�B�Ђ̓d���v�Z�@�B

�ꕗ�ς�����f�U�C�������Ă��邪�A����Ɠ��^�� Divisumma

24 ��MOMA�̉i�v�����i�ɑI�肳��Ă���B

�O���Ƃ͈قȂ�����͔��ɕ��G�ȍ\���ƂȂ��Ă���B

�f�U�C�i�[�� Marcello Nizzoli�B�C�^���A���B

|

|

|

|

|

|

|

|

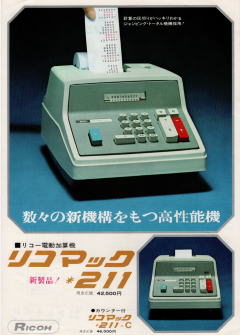

Ricomac 211 (RICOH)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|