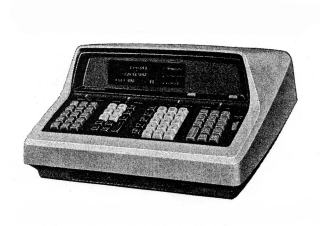

| 9100A

1970�N�ɓ��{�Ŕ̔����ꂽ�p�[�\�i���R���s���[�^�B

���L�[�������Ă���̂ŁA���\�͈�؎g�킸�A�]���̌v�Z�@�ł͕s�\�������O�p���A�o�Ȑ����A�ΐ��Ȃǂ��܂ޕ��G�ȉȊw�Z�p�v�Z�������^�b�`����ʼn�������B

�܂��A�v���O�����̃X�e�b�v��196����A�قƂ�ǂ̌v�Z�����v���O�����ł����B�܂��v���O�����𖼎h��̎��C�J�[�h�ɋL�^�E�ۊǂ��Ă����A���ł��A�N�ł��v�Z���ł���B

���ɍ��@�\�ɂ�������炸�A�傫���̓^�C�v���C�^�[���x�Ɏ��܂��Ă���B

�����Ƃ��Ă͐��E�ō��̌v�Z�@�������B

�������̉��i�� 1,694,000�~���������A���N��ɂ� 1,520,000�~�܂ʼn��i������������ꂽ�B

|

���{�o�ϐV�� 1970.8.15. |

|

|

|

Photo courtesy : Mr.T.Yoshida |

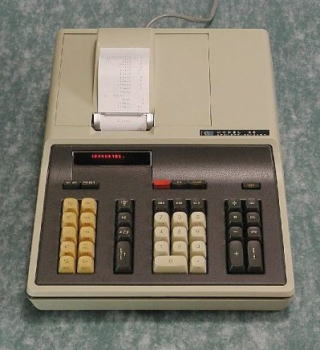

HP 46

|

YHP 46 (HP 46)

|

|

|

|

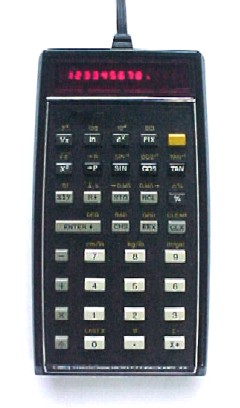

| HP 35

1972�N�ɔ������ꂽ�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�Ѝŏ��̃|�P�b�g�d��B

���E�ōŏ��̃|�P�b�g�T�C�Y���d��ł�����B

�L�[��35���邱�Ƃ��炱�̖��O�ƂȂ����B

���Ђ̋����n�Ǝ҂ł��� William Hewletto �͂��̐��i�̃T�C�Y�����߂�ɂ�����A�����̋��|�P�b�g�ɓ��邱�ƂƂ��������������B�ނ����g�ő傫�߂̃V���c�𒅂Ă������Ƃ�HP-35�̐v�҂ɂƂ��čK�^�ł������i�y�M�[�E�L�h�E�F�����u�f�W�^���v�Z�̓���j�v�W���X�g�V�X�e���j�B

��{�I�Ȏl�����Z�i�����揜�j�����ł��Ȃ����������̂ق��̓d��Ƃ͈���āA�v�Z�ڂłł��邷�ׂĂ̊����Z�Ȃǂ��\�������BHP-35�̓o��ŁA�v�Z�ڂ͔p��Ă����������Ă���B

�@HP-35�̔��������̉��i��395�h���ƍ��z���������A�\�z��������v������A�ŏ���1�N��10����ȏ㔄�ꂽ�Ƃ����B

82(W)�~145(D)�~25(H)mm�B

2009�N4���AHP-35��IEEE�i�d�C�d�q�Z�p�Ҋw��j����d�C�d�q�Z�p����̗��j�I�̋ƂƂ��āuIEEE�}�C���X�g�[���v�ɔF�肳�ꂽ�B

���F��͗��j�I�E�Љ�I�ɑ傫�ȉ��l�������A����25�N�ȏ�ɘj���ĕ]���ɑς��Ă��邱�Ƃ������Ƃ��čs������̂ł���A'83�N�̐���ȗ��A���E���̃R���s���[�^�ł���ENIAC���͂��߁A�{���^�d�r��t���~���O�̓�ɊǂȂ�65�����F�肳��Ă���B

�d��ɂ��ẮA���̑��A2005�N12���V���[�v�̓d��ACS-10A�ACS-16A�AQT-8D�AEL-805���F�肳��Ă���B

���F��͗��j�I�E�Љ�I�ɑ傫�ȉ��l�������A����25�N�ȏ�ɘj���ĕ]���ɑς��Ă��邱�Ƃ������Ƃ��čs������̂ł���A'83�N�̐���ȗ��A���E���̃R���s���[�^�ł���ENIAC���͂��߁A�{���^�d�r��t���~���O�̓�ɊǂȂ�65�����F�肳��Ă���B

�@�uHP-35�͂��ł��ǂ��ł��A�قڏu���ɐ��m�ȉȊw���Z���ł���悤�ɂ������ƂŁA�Z�p�ω��̃y�[�X�𑬂߁A�G���W�j�A�����O�Ɋv�����N�����̂ɍv�������v�ƍ����]������Ă���B

| |

Photo courtesy : Mr.T.Yoshida |

|

|

����� �uHP�]�R�T�v

����̃q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�̊��d�� �u�g�o�]�R�T�v ����ɓ�����

���܂����B �Ԃ� LED �\���̃I���W�i���B �����͖̂ܘ_�A�}�j���A���A

�����A�S�đ������A���� �u�����كN���X�v �̂���B

�����@�B�̃R���N�V���������������A�i���̗��j�������B�ꂷ��悤��

�Ȃ�ƁA���j������Ō������Ȃ���i���~�����Ȃ�B ���̓R���N�^�[��

�͏����Ⴄ���A�ߍ����s�̃l�b�g�E�I�[�N�V�������H�킸�����ł��Ȃ���

��ǁA�~�����Ȃ��A�ƌ��������͑����ʂɂ��Ă������B

(�������瓊�e���������܂��� �� ������ǂ�) |

|

Photo courtesy Mr.Nishi |

|

|

Photo courtesy : Mr.T.Yoshida | HP45

1974�N�ɔ������ꂽHP35�AHP80�ɑ���HP��3��ڂ̐��i�B

�����̉��i��$395�B

| |

|

|

|

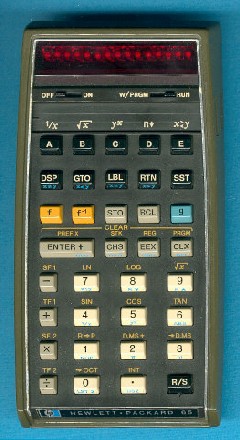

Courtesy of Mr.Joerg Woerner | HP65

1974�N�ɔ������ꂽ�B���E�ōŏ��̃v���O�����\�ȃ|�P�b�g�d��Ƃ����Ă���B�v���O������ۑ����邽�߂̃J�[�h���[�_�[������Ă����B���E�ōŏ��̃R���s���[�^�ł���MITS-Altair����N�O�ɔ������ꂽ�ɂ�������炸���\�I�ɂ͂͂邩�ɐi�@�\�������Ă����B

�����̉��i��$795�ƁA�v�����g�@�\�̂��Ă��Ȃ��|�P�b�g�d��̒��ōł������Ȃ��̂̈�ł���B

| |

|

|

|

| HP 67

1976�N�������ꂽ�B�����̉��i��$450�B

|

38C

|

|

|

|

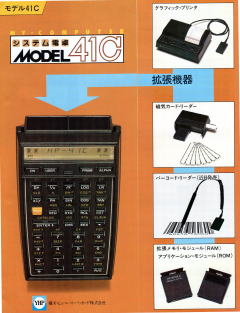

| HP 41CV

�@41CV�́A41C�Ɏ�̉��ǂ����������̂ŁA1981�N�������ꂽ�B�L���e�ʂ��傫���^�C�}�[���������Ă���B�t���f�B�X�v���C�͐��������łȂ��A���t�@�x�b�g���\���ł���B

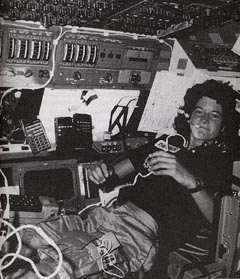

�@�܂��A41CV��1982�N����85�N�܂ŃX�y�[�X�V���g���ɓ��ڂ��ꂽ���Ƃł��L���B�V���g�����ŋO���v�Z�A�����f�[�^�̏����A�ڊo�܂����v�ȂǂɎg��ꂽ�B���ۂɓ��ڂ��ꂽ���̂�NASA���烏�V���g���̍����q��F�������قɊ���A�W������Ă���B

|

HP 41C

1983�N6���X�y�[�X�V���g���u�`�������W���[�v�ɓ��ڂ��ꂽ HP41CV�B

1983�N6���X�y�[�X�V���g���u�`�������W���[�v�ɓ��ڂ��ꂽ HP41CV�B |

|

|

|

| HP21

1975�N�ɔ������ꂽ20�V���[�Y�ŏ��̓d��B

HP35�����菬�����B

$125�B | |

|

|

|

|

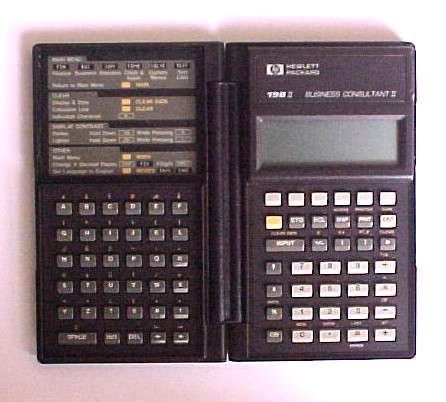

HP 19B2

|

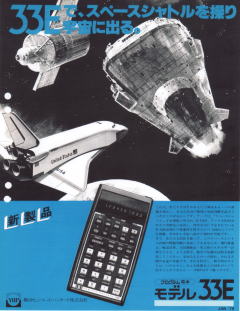

33E

|

|

|

|

|

|

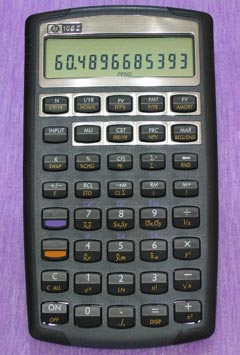

Courtesy of Mr.Ken Takahashi | HP10B�U

HP10BII�́A�V��HP���甭�����ꂽHP10B�̃��f���`�F���W�łł���B

���f���`�F���W�ƌ����Ă��A�L�[�̔z�u��LCD�̕\���͈قȂ�B�Ƃ���HP10BII�ɂ��ẮACLEAR(�\���N���A)��'C'�̃L�[���V���ɐ݂����A������ON�L�[�͓d����ON/OFF�ɂ����g�p���Ȃ��Ȃ����B

➑̂̃T�C�Y�́A�g�p���₷���̊ϓ_���牡����������A�����Ȃ����B�܂�➑̂̍��E�ɂ́AHP33S�Ɠ��l�A����ǂ߂̃S�����t�����B

�@�\�I�ȈႢ�͕s�������AHP10B�Ɣ�v�Z���x��������Ȃ����悤�ł���B

�g�p�d�r��SR44�@3����CR2032�@2�ɕύX����Ă���B

�������i�V��HP�d��̂��ׂĒ����Ő��Y����Ă���Ǝv����j�B

| |

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi | HP17B

HP17B�́A���d���HP32SII�Ɠ����f�U�C���ŁAHP10B�̏�ʃ��f���ɂ�����B

�����A���͕�����RPN���������ʂ̓��͕����ɕύX�����ƂƂ���LCD�̓h�b�g�}�g���N�X�^�C�v��2�s�\���ɕύX���ꂽ�BLCD�̉��̍s�ɂ̓��j���[���\������A�L�[�{�[�h�̈�ԏ��6�̃L�[�����̃��j���[�ɑΉ������Ă���B���[�h�ɂ��_�C�i�~�b�N�ɃL�[�@�\�����蓖�Ă邱�ƂŃV�t�g�L�[�̋@�\�����炵�A���쐫�̌���Ƃ�������Ƃ����L�[�܂������������B

�܂��AHP17B�͎��v�@�\��������A�A���[���̐ݒ肪�ł������Ƃ���APDA�̂Ȃ����������PDA�I�Ȏg���������ꂽ�B

���Y���͐��������ɂ��قȂ邪�A�ʐ^�͏����̕č����ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

HP17B�̌��HP17BII���������ꂽ�B��Ԃ̈Ⴂ�́AHP17BII��RPN�@�\����������ARPN�ƈ�ʌv�Z����(ALG)���ւ��Ďg�����Ƃ��\�ɂȂ����_�ł���B

���̌�V��HP����HP17BII+���������ꂽ�BHP17BII+�͓������V��HP���甭�����ꂽHP10B�̃��f���`�F���W��HP10BII�Ɠ����f�U�C����➑̂��g�p���Ă���B

| |

|

|

|

Photo courtesy : Mr.Y.Tsuji |

HP19C

| |

|

|

|

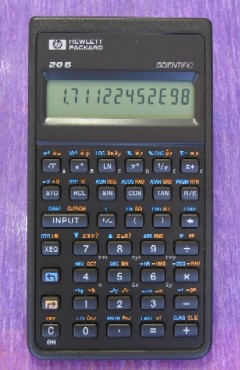

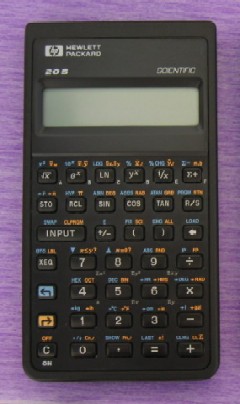

Courtesy of Mr.Ken Takahashi | HP20S (�C���h�l�V�A���j

HP20S�̓C���h�l�V�A�ƃu���W���ō���Ă���B

���҂��ڍׂɔ�ׂ�ƁA�L�[�̈������قȂ��Ă���ق��A�����̃S������t���̃P�[�X�f�U�C���ɈႢ���݂���B

|

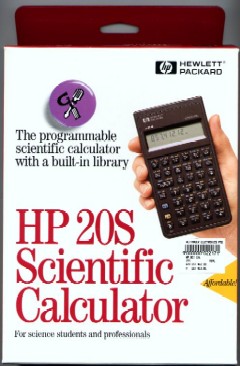

HP20S�̃p�b�P�[�W

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

HP20S (�u���W�����j

| |

|

|

|

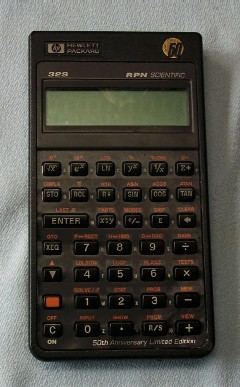

Courtesy of Mr.Taro Tsubomura | HP32S

HP��50th�@Anniversary Limited Edition�Ȃ���́D

| |

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

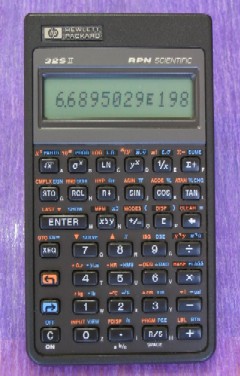

HP32S�U

|

HP32S�U�̃p�b�P�[�W

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

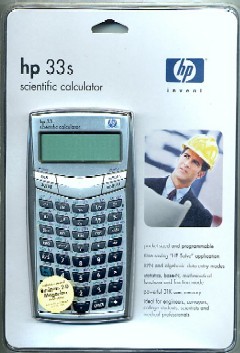

HP33S

|

HP33S�̃p�b�P�[�W

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

|

|

|

|

|

| Quick Calc

�R���p�N�g�ŃX�^�C���b�V���Ȑ����^�C�v�̓d��B

���ʂɎ����t���Ă���̂ŁA�悭�g���Ƃ���ɓ\��t���Ă����ċC�y�Ɏg�����Ƃ��ł���B

�F�́A�u�V���o�[�O���C�v�̑��ɁA�u�V�����g�����[�Y�O���[���v�u�p�[���s���N�v�u�`���R���[�g�u���E���v�̌v4�F�ƂȂ��Ă���B

�T�C�Y�@�@H43�~W118�~D13.5mm�B

�f�B�X�v���C�@�@8���~1�s�B

�d���@LR1130�iLR54�AGP189�j�~1�B

1,050�~�B

| |

|

|

|

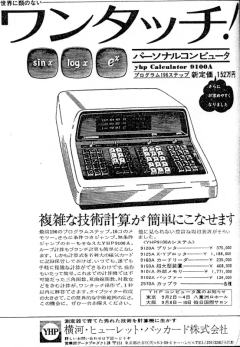

Yokogawa-Hewlett�EPackard calculator

���́E�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�������(YHP)�́A���͓d�@(YEW)�ƃq���[���b�g�E�p�b�J�[�h(HP)�ɂ��1963�N�ݗ����ꂽ������ЁB1968�N�����×p�d�q�����A1969�N����͓d��A�R���s���[�^�Ȃǂ̃f�[�^�v���_�N�g�@��A1971�N����͉��w���͋@�����舵���Ă����B���Ђ̓d��̓q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�А��ł��邪�A���̂����ꕔ�ɂ��Ă�YOKOGAWA-HEWLETT�EPACKARD�̃��S���t���Ă����B

�p���t���b�g

|

|

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

YHP 97

|

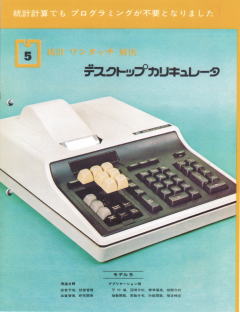

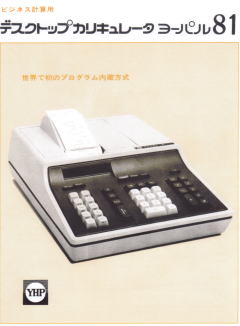

���f��5

���[�p��81

|

|

|

|

| YHP 21

�Ȋw�Z�p�v�Z�p�v���O�����d��B1975�N�������ꂽ�B�[�d���B�V���K�|�[�����B

|

|

YOKOGAWA-HEWLETT�EPACKARD�̃��S

|

|

|

| YHP 25C

�Ȋw�Z�p�v�Z�p�v���O�����d��B1976�N�������ꂽ�B�[�d���B�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h25�Ɠ��������X�C�b�`����Ă��f�[�^��ێ�����Continuous memory�@�\���t���Ă���B�V���K�|�[�����B

|

|

| YOKOGAWA-HEWLETT�EPACKARD�̃��S |

����n���h�u�b�N��

�A�v���P�[�V�����u�b�N |

| |

|

|

|

| YHP 45

�Ȋw�Z�p�v�Z�p�v���O�����d��B�[�d���B1973�N�������ꂽ35�A80�ɑ�����3�̃��f���B���ɂ͓��{��̑���K�C�h�����Ă���B�V���K�|�[�����B

| |

YOKOGAWA-HEWLETT�EPACKARD�̃��S�A���x��

|

|

|

Courtesy of Mr.Ken Takahashi |

YHP 65

| |

|

|

|

|

|

|

|

�u�t�|�[�����h�L�@�v �Ƃ́H

�u�t�|�[�����h�L�@ �iReverse Polish Notation�j�v �Ƃ́A�q���[���b�g�E�p

�b�J�[�h�Ђ̊��d��Ɠ��̈ꕗ�ς�������Z�L�@�ł���B �P���Ȍ�

���̐����������ƁA�Ȃ������������嗬�h�� �i�ꎞ�j ���Ă͂₳�ꂽ��

�����s���Ɨ��Ȃ����낤���A����ȑO�ɁA����Œ�T�O�������̎ז�����

�邱�Ɛ������B �����ŏ��������蓹�ɂ��t���������肢�����B

�d�삪�o�ꂷ��ȑO�A���X������ł́A�����Z�ƈ����Z�����ł���@�B

���� �u���Z�@�v �i�ʖ� �u�L���b�V���E���W�X�^�[�v�j ���g���Ă����B

(�������瓊�e���������܂��� �� ������ǂ�) |

|

�u�t�|�[�����h�L�@�v �v���O���~���O�̖�

�b�������Ȃ�͔̂N���̕ȂȂ̂ŁA�O�e���番����������ǁA�u�t�|�[

�����h�L�@�v �́A�Ȋw�Z�p���B�j�̈ꕪ����`������ �u�R���s���[�^�E

�v���O���~���O�v �̊ϓ_������A�Ȃ��Ȃ������[�����̂�����B

�d��v�҂̎��_�ɗ��ƁA�u�t�|�[�����h�v �� �S�� �u�X�^�b�N �i��

�Z�p�������[���W�X�^�[�j�v ���g���Ȃ���A�����\�ɂ͌������A���Ȃ�

��{���[�������Ŏ��݂Ɏg�����Ȃ���̂ł���B

(�������瓊�e���������܂��� �� ������ǂ�) |

|

|

|